1re exploration

Commerce et diplomatie

Influence de l'économie sur les mots du diplomate et sur ceux de la diplomatie

6 juillet 2018

« Trop de perversité règne au siècle où nous sommes, Et je me veux tirer du commerce des hommes », Molière, Misanthrope, V, 1.

« Le sang de mon époux A rompu désormais tout commerce entre nous », Corneille, Pompée, IV, 4.

Lire un résumé...

Avertissement : les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie

On peut envisager deux manières opposées de se représenter les relations entre la diplomatie et l’économie : la première consiste à considérer les relations diplomatiques entre Etats comme un reflet des relations économiques qu’ils entretiennent ; la seconde, à l’inverse, ferait dépendre ces relations économiques de la diplomatie.

L’objet de cet article n’est pas, contre toute attente et selon la formule consacrée, de « les renvoyer dos à dos », mais de montrer que l’éventuelle part de vérité de chacune de ces représentations ne vaut que parce que la perception inverse en détient une part. C’est la notion d’interdépendance, plus crédible que la métaphore du reflet

Une boîte noire

Les relations diplomatiques entre les Etats sont-elles le reflet de leurs relations économiques ?

La question apparaîtra naïve à tous ceux qui pensent d’emblée posséder la réponse et à tous ceux qui la jugent à juste titre caricaturale. Les premiers s’appuieront sur l’évidence pour la dénoncer car pour eux, toute question est une remise en question de leurs certitudes. Pour les seconds, la réalité est « bien plus compliquée que cela », ce qui exclut une réponse fermée.

Je suis bien d’accord sur ce point. Cependant, trop d’analyses semblent sous-entendre une telle relation pour qu’on la passe sous silence.

Par exemple, pourquoi a-t-on besoin de lire la balance commerciale de la Pologne pour expliquer son positionnement diplomatique entre l’est et l’ouest ? Un article consacré aux relations de la Pologne avec ses voisins européens (23) rapporte ainsi les propos d’une personnalité polonaise de premier plan[1] : « Ici, nul n’a oublié comment le président Jacques Chirac, en 2003, nous a vertement reproché d’avoir “raté une bonne occasion de nous taire” en soutenant la guerre américaine en Irak. Quant à son successeur, il a dilapidé le capital de sympathie que lui valait son atlantisme par sa gestion autoritaire de la crise de l’euro. La chancelière allemande, elle, informait au moins son homologue polonais ». L’auteur ajoute : « Histoire d’ego, donc, mais aussi d’argent : l’Allemagne est le principal client de la Pologne, dont elle absorbe 26% des exportations, loin devant la France, en deuxième position (6,8%) ; et Berlin arrive aussi en tête de ses fournisseurs, avec 21,7% de ses importations, contre 4,3% pour Paris, au cinquième rang.

… »

Cette analyse est remplie de sous-entendus, qui sont censés appartenir à une culture commune à l’auteur et aux lecteurs, mais qui, inexpliqués, forment une sorte de « boîte noire : nous sommes tous sommés d’accepter le lien entre commerce et diplomatie, qui n’a pourtant rien d’évident. Une rapide analyse lexicologique de cette citation permet de mettre au jour un double registre : le premier est celui des sentiments, au service d’une hypothèse anthropomorphique implicite, qui laisserait entendre que la relations entre Etats sont affaire de sentiments, qui réduit en tous cas les relations entre Etats aux relations personnelles entre leurs dirigeants : « oublié » (registre du ressentiment, de la vengeance, de la susceptibilité), « capital de sympathie » (notons la métaphore économique au service d’une expression psychologique). Bref, les « Polonais » auraient été « vexés » par les Français, puis, ou en même temps, mais heureusement, « réconfortés » par les « Allemands » car leur représentante, elle, les informait. Voilà pour le registre psychologique, auquel succède immédiatement le froid registre économique, pour ne pas dire comptable : « client », « exportations », « fournisseurs », « importations », pour ne rien dire des chiffres qui les accompagnent inévitablement. L’équilibre entre ces deux registres est revendiqué : « histoire d’ego, donc, mais aussi d’argent ». Comme si le sentiment et l’économie étaient deux aspects également importants mais sans lien l’un avec l’autre, chacun d’eux relié toutefois, à part égale, avec la qualité de la relation diplomatique. En réalité, les influences respectives de la psychologie et de l’économie sont ici posées sans être expliquées le moins du monde. Nous entrons dans la boîte par la porte du sentiment, nous en ressortons par celle des « gros sous », mais entre les deux, nous n’avons rien vu : c’était l’obscurité complète de la boîte noire.

Que l’auteur de l’article me pardonne s’il a l’impression d’avoir servi de cobaye. Car je ne remets pas en cause la pertinence de son analyse mais seulement si je puis dire, son caractère elliptique. En réalité, cette citation n’est qu’un exemple parmi d’autres de la culture de l’ellipse.

A nous maintenant de pénétrer dans la boîte noire. Car en effet, je ne souhaite pas le moins du monde nier l’influence ni de la psychologie ni de l’économie sur les relations diplomatiques ; je souhaite qu’on les éclaircisse, et je souhaite contribuer à le faire.

La question semble très simple. Il faudra cependant la préciser après en avoir définir chacun des termes.

On conviendra donc[2] d’admettre, dans la mesure où le phénomène de la mondialisation leur laisse encore un sens, que les relations économiques entre deux ou plusieurs Etats se lisent dans leurs balances commerciales ou, plus largement, dans leurs balances des paiements. Relève de l’économie l’ensemble des flux, de biens, de services et de capitaux, qui sont décrits dans le circuit d’une économie nationale. Relève par transposition des relations économiques entre pays ou relations économiques internationales, l’ensemble de ces flux en tant qu’ils traversent les frontières Or, les balances des paiements recensent ces flux lorsqu’ils traversent les frontières.

Il faudrait ajouter aux flux les « stocks ». Au sens strict, les richesses qui se mesurent instantanément, par opposition aux flux qui se mesurent sur une durée. Mais autant la définition des flux est relative (il faut préciser non seulement une durée mais un espace : un point de départ et un point d’arrivée), autant celle des « stocks » est absolue. Elle se mesure pour un espace et non en termes de relation entre deux espaces. Pas besoin d’introduire deux pays pour évaluer un stock de capital, tandis qu’il en faut au moins deux pour mesurer un flux d’exportation. Cependant, les flux modifient les stocks. Il en résulte qu’ils sont indirectement pris en compte dans une définition des relations économiques internationales par le stock.

Au sens un peu plus large, il faudrait inclure dans ces « stocks », outre les stocks à proprement parler de produits semi-finis ou de marchandises, la richesse potentielle en quoi consiste l’ensemble des ressources naturelles et culturelles (le patrimoine).

Les flux se mesurent dans un temps court (la présentation des balances des paiements est généralement annuelle). Leur lecture sur un grand nombre d’années permet cependant de déceler des constantes, que l’on appellera caractéristiques structurelles (la répartition sectorielle des importations et des exportations, le taux de pénétration de chaque marché intérieur, etc.). Ces caractéristiques structurelles peuvent être interprétées en fonction du concept de division internationale du travail (ou spécialisation internationale). Chaque pays peut ainsi se distinguer comme étant plutôt producteur (et vendeur) de matières premières, de produits finis, de services, de produits high tech, etc. En résumé, les flux, qui se mesurent à court terme et se renouvellent de manière cycliques, sont modifiées et modifient en retour deux types de données structurelles : les stocks (éléments de patrimoine) et les spécialisations.

[1] Konstantin Gebert, « figure majeure de l’intelligentsia issue de Solidarnosc ».

[2] En prenant au mot l’hypothèse implicite que je viens pourtant de critiquer

Les mots de la diplomatie et ceux de l'économie

Là où les relations économiques sont des relations entre pays (nations), convenons que les relations diplomatiques font intervenir les Etats, et qu’elles traduisent par conséquent des politiques. Les relations diplomatiques constituent la rencontre internationale de différentes politiques nationale. Toute politique, si elle repose sur une pensée, ne prend toutefois son sens que par un ensemble de décisions publiques très diverses, tant par l’horizon (du très court terme au très long terme), l’échelle (du local au national, du micro au macro), le secteur ou la fonction (de l’agriculture à la culture en passant par l’ensemble des fonctions dites « régaliennes » de l’Etat). Aussi ne faut-il pas s’étonner du caractère également très disparate des décisions, paroles et actes caractérisant les relations diplomatiques, depuis la simple déclaration d’un ambassadeur sur un sujet quelconque, jusqu’à l’action militaire en passant par la signature par un ordonnateur de la participation financière d’un Etat à une organisation internationale.

Pour y voir plus clair, je propose de classer les différentes formes de relations diplomatiques en utilisant une analogie économique. Dans le circuit économique, on distingue des flux « réels » (les biens et services) et des flux « monétaires » (l’argent). De même, dans le domaine diplomatique, on pourrait distinguer les actes, qui constitueraient le flux réel, et les paroles, qui constitueraient le flux monétaire.

Le premier se décomposerait comme suit : on distinguerait des actes militaires, des actes économiques, (acheter, vendre, mais surtout ouvrir ou fermer les frontières aux achats et aux ventes), des actes administratifs (accorder l’asile, la nationalité, libérer, arrêter, échanger des prisonniers…) ; des actes judiciaires (condamner, acquitter, grâcier, expulser, accorder l’asile…aux ressortissants étrangers) , des actes symboliques (invitations, ouvertures/fermetures d’ambassades, rupture des relations diplomatiques, ..)

L’opposition entre ces deux flux, entre les paroles et les actes, est une manière de répondre à la question du sens de la parole diplomatique. A priori, la parole tirerait son sens de sa capacité à être accompagnée d’actes, tout comme la monnaie tient sa valeur du flux réel qui lui sert de soubassement.

Chaque catégorie d’actes présente un versant offensif et son pendant défensif ou coopératif : à l’agression militaire correspond l’aide militaire ; l’aide économique répond au blocus et à l’embargo ; à la fermeture des frontières s’oppose l’accueil ; à la séquestration la libération etc.

Les actes ont pour auteurs des Etats ou d’autres catégories d’acteurs ou de puissances : l’attentat et la prise d’otage sont les versions « hors-la loi » de l’invasion et de l’arrestation.

L’équivalent diplomatique du flux monétaire désignerait donc la communication diplomatique ou parole diplomatique. Ce flux se décomposerait en déclarations, prises de position, revendications, propositions. Dans le cadre d’une organisation internationale telle que l’ONU, le vote d’un Etat constitue une formalisation supplémentaire de la prise de position, qui, si elle ne lui donne pas une efficacité supplémentaire en soi, peut lui donner un poids supplémentaire directement proportionnel à l’efficacité de l’organisation en question.

Cependant, en diplomatie comme dans le domaine économique, le réalisme conduit très vite à remettre en cause la dichotomie réel/monétaire.

De même que la valeur économique peut prendre des formes plus ou moins liquides, qui peuvent être classées de la plus liquide (la monnaie métallique) à la moins liquide (la richesse foncière ou l’immobilière), de même peut-on définir un ordre de liquidité croissant des actes diplomatiques, qui brise précisément la dichotomie entre actes et paroles au bénéfice d’une sorte de continuum : plus on va vers une liquidité croissante, plus on s’éloigne de l’acte « pur » pour se rapprocher de la parole « pure »[1].

L’énumération qui suit classe les flux diplomatiques du moins liquide au plus liquide. On trouve :

Les actes militaires (invasions, frappes, expéditions….)

D’aucuns estimeront paradoxal de classer ces actes parmi les flux diplomatiques, alors qu’on a généralement coutume d’opposer la voix des armes à celle de la diplomatie. Mais si l’on admet l’idée d’une continuité entre les différentes formes que prennent les relations internationales, on considérera simplement que celle-ci en représente la forme la moins liquide. Ne dit-on pas couramment que « les armes ont parlé » ou que « les armes doivent se taire… » ?

Les actes économiques

Le blocus, l’embargo, le gel des avoirs financiers des ressortissants de tel ou tel pays, l’interdiction faite aux entreprises d’exporter un produit ou un ensemble de produits vers un pays, constituent une panoplie connue sous l’appellation de « sanctions » ; Cuba après la révolution castriste de 1959, l’Iran sous le régime de la république islamiste à partir de 1979, la Russie de Poutine après l’annexion de la Crimée en 2014, furent successivement l’objet de ce type de « sanctions »

Le protectionnisme se distingue de la panoplie des « sanctions » par la nature davantage économique que politique de son objectif. Ses instruments sont – du moins liquide au plus liquide – l’interdiction ou le contingentement des importations, l’établissement d’un contrôle des changes, la taxation des importations, la définition de normes nationales dont le respect conditionne l’entrée des produits … pour ne rien dire de la manipulation des taux de change des monnaies ou de la préférence nationale dans les marchés publics. Il s’agit, avec le protectionnisme, de protéger les entreprises nationales contre la concurrence étrangère. Au contraire des sanctions, qui freinent les flux entrant vers le pays visé, le protectionnisme s’attaque aux flux sortants. Tandis que les sanctions prennent en général en otage une population de consommateurs, le protectionnisme est une agression contre les producteurs des pays qu’il vise (au nom de la protection des producteurs de l’Etat qui le pratique). Le protectionnisme a ainsi été renforcé aux Etats-Unis par l’administration Trump, qui a augmenté en 2018 les droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du reste du monde.

Les actes administratifs

Ils ont la caractéristique particulière de viser des personnes au lieu d’avoir une portée générale comme tous ceux qui ont été cités jusqu’alors : c’est la gestion des visas, qui peut certes, s’intégrer dans une politique globale des flux migratoires mais qui peut aussi être utilisée pour autoriser ou interdire l’accès du territoire à des personnalités précises. Il faut ranger également dans cette catégories les expulsions de diplomates, qui ont été largement pratiquées en 2018 tant par Moscou que par Washington et Londres afin de réagir à l’empoisonnement de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal[2].

Les actes judiciaires

Ils ne relèvent théoriquement pas des flux diplomatiques dans la mesure où, en démocratie, l’équilibre des pouvoirs interdit d’interpréter les décisions des juges comme des prises de position concernant la relation entre deux pays. Toutefois, le fait que cette interprétation ait souvent cours, et suscite des réactions diplomatiques de certains Etats à des jugements pris par des magistrats ressortissants d’autres Etats, oblige à attacher une signification diplomatique aux actes de ces juges, malgré qu’ils en aient.

Les actes symboliques

Ils sont les plus liquides. La rupture des relations diplomatiques, qui emporte des conséquences matérielles, de la fermeture des consulats et des ambassades au départ des personnels employés par eux, n’est certes pas anodine. Elle signifie que les Etats qui la décident se privent consciemment des moyens matériels d’une communication interétatique quotidienne et directe.

Toutefois, précédant la rupture diplomatique, on trouve des actes plus liquides : la convocation par un gouvernement d’un ambassadeur étranger pour lui exprimer son mécontentement à propos de la politique du pays qu’il représente ; à l’inverse et dans le même but, le rappel d’un ambassadeur en poste à l’étranger, la fermeture d’un consulat[3], le boycott d’une manifestation sportive ou culturelle[4]

Enfin, tout en haut de l’échelle de la liquidité nous trouverons les prises de position, les revendications, les propositions, les protestations et, pour finir, les « simples » déclarations officielles….et officieuses. Ces dernières, qui n’émanent pas d’une autorité reconnue, dont les auteurs n’ont pas reçu le mandat de s’exprimer au nom d’un Etat, peuvent cependant avoir un impact diplomatique dans la mesure où des acteurs choisissent de leur attribuer une signification en considérant que tout citoyen représente l’Etat dont il est le ressortissant.

Les actes symboliques constituent une limite floue entre ce qui est réel et ce qui est monétaire. Ils relèvent du premier de par leur matérialité et du second de par leur fonction symbolique, donc de communication. De même, les actes administratifs et judiciaires, de par leur caractère performatif, sont par définition en même temps des actes et des paroles.

Tout comme les flux commerciaux, les flux diplomatiques sont adossés à des stocks. Les stocks diplomatiques sont les moyens de pression, véritable richesse sur laquelle les paroles et les actes sont adossés. En effet, quand les actes sont accomplis (notamment militaires), c’est qu’on n’est déjà plus dans le champ de la diplomatie. La guerre, disait Clausewitz, est le prolongement de la politique par d’autres moyens. Les moyens de pression sont des actes potentiels - promesses ou menaces - utilisés comme arguments dans la discussion. Ils sont le soubassement matériel de la communication, comme une réserve d’or pouvait être jadis le soubassement d’une masse monétaire.

Enfin, pour compléter le tableau, poussons l’analogie jusqu’au bout : en diplomatie comme en économie il est possible de distinguer entre la structure et la conjoncture. Les flux commerciaux traduisent sur le plan du quotidien une division internationale du travail qui ne se modifie que sur le long terme et qui est inscrite dans l’espace. De même, les multiples actes et paroles diplomatiques quotidiennes traduisent une relation diplomatique relativement stable entre Etats, qui constituent la structure, laquelle dépend des systèmes d’alliances. Tout comme les données économiques structurelles, ces systèmes d’alliance, relativement stables, sont modifiés à la marge par les flux diplomatiques et déterminent largement ces flux.

Revenons à la question initiale : les relations diplomatiques reflètent-elles les relations économiques ? On peut chercher la réponse sur le plan de la structure ou bien sur celui de la conjoncture (les flux).

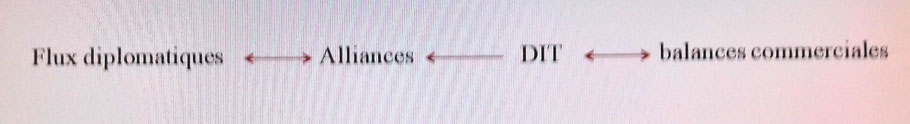

Le schéma ci-dessous peut aider à clarifier la question en visualisant ses différentes dimensions.

|

Dimension |

Flux |

Structure |

|

Economique |

Balances commerciale |

Division Internationale du Travail (DIT) |

|

Diplomatique |

Flux diplomatiques |

Alliances |

|

Religieux, culturels, |

Peuplements |

|

|

Idéologiques |

Système politico-économiques |

|

|

Social |

Société civile |

Si reflet il doit y avoir, il conviendrait à mon sens de positionner le miroir davantage entre les flux et la structure qu’entre l’économique et le diplomatique. Plus exactement, cette dernière relation mérite d’être analysée davantage au plan de la structure qu’à celui de la conjoncture.

Sur le seul plan de la structure (lecture du tableau en colonne), la question pourrait se traduire ainsi : est-ce que les systèmes d’alliances sont inscrits dans l’espace ? Peut-on déduire les choix d’alliances de la lecture de l’insertion d’un pays dans la Division Internationale du Travail ? Si la réponse est non, doit-on chercher un autre type de lecture spatiale ? Par exemple, peut-on déduire ces alliances des espaces de peuplements religieux, d’espaces d’imprégnation idéologique, d’espaces culturels ? Ou encore, les alliances découlent-elles des relations sociales directes entre les peuples ? En bref, l’espace laisse –t-il des traces signifiantes en terme d’alliance ? Les alliances sont-elles inscrites dans l’espace ?

Voilà une question ouverte, qui sera abordée dans un prochain article. A cette question, la réponse économique n’est qu’une hypothèse parmi d’autres.

Le présent article limite ses ambitions à la question initiale, fermée, de l’influence de l’économie sur la diplomatie

L’influence de l’économie sur la diplomatie n’est qu’exceptionnellement véhiculée par les flux. En revanche, il est plausible que cette influence, tout comme celle de la religion, de l’idéologie, de la culture, transitent par les structures, selon le schéma suivant :

[1] Aucune pureté qui tienne en fait dans ce domaine, tant il a été rappelé que « dire c’est faire » (Tzvetan Todorov, J-L Austin) et tant il est également vrai que « faire c’est dire »

[2] Le 4 mars 2018, à Salisbury (Angleterre)

[3] Comme le consulat russe de Seattle à la suite de l’affaire Skripal

[4] Ainsi la Coupe du monde 2018 de football de Moscou est boycottée par l’Islande tandis qu’aucun membre de la famille royale britannique ne compte s’y rendre

Ainsi donc, l’étroitesse des relations commerciales déterminerait l’étroitesse des liens diplomatiques. S’étonner de ce postulat conduit à s’interroger en se demandant tour à tour :

Qu’est-ce qui contraint deux pays qui entretiennent des relations commerciales étroites à entretenir des relations diplomatiques tout aussi étroites ?

En d’autres termes, et pour le dire à l’envers, qu’est-ce qui leur interdit d’être en désaccord, voire en conflit diplomatique ?

Inversement, qu’est-ce qui empêche des Etats qui sont en conflit de conserver des relations commerciales étroites ?

Montesquieu et Mercure

Une première réponse est sociologique ; elle attaque le fonctionnement de la société civile en profondeur ; elle voit derrière les pays des peuples ; elle considère que les relations commerciales entre pays voisins sont avant tout des relations entre les acteurs du commerce, qu’elles sont civiles en même temps que commerciales, et que leur ancienneté, leur profondeur peut rendre le conflit impossible. Elle fait donc référence à la guerre situation extrême, prolongement, selon Clausewitz, de la politique par d’autres moyens. Paradoxalement, la compréhension de la guerre, phénomène militaire, passe par l’observation da la société civile. Une version idéaliste consisterait à survaloriser le poids des relations d’amitié entre les peuples et surtout à survaloriser le pouvoir des peuples d’imposer leur refus de la guerre. Il semble que l’Histoire, notamment celle de l’éclatement de la première guerre mondiale, ait fourni un démenti cinglant à cette hypothèse idéaliste et néanmoins marxiste, selon laquelle les classes ouvrières des deux grands pays voisins qu’étaient l’Allemagne et la France auraient dû refuser la guerre. Au lieu de cela, Jaurès fut assassiné et l’affrontement eut lieu.

Ce paradoxe historique contribua sans doute au succès d’une version réaliste d’une réponse qui restant sociologique, introduit l’économie dans ses bagages. Intégrant la notion d’intérêt objectif, elle fait le pari que les acteurs économiques ayant développé des relations d’affaires avec un pays voisin pèseraient de tout leur poids pour empêcher qu’un conflit ne vienne les interrompre. En bref, les flux commerciaux créeraient un état de fait, qui rendrait impossible le conflit. Toute la construction européenne depuis la seconde guerre mondiale illustre cette version optimiste des rapports entre le « doux commerce » (Montesquieu) et la diplomatie. Sans doute s’explique-t-elle aussi par des intérêts économiques, sur lesquels insistera l’analyse marxiste : pour celle-ci cette construction répondait avant tout au besoin des groupes industriels d’élargir leur marché. Mais l’idée aurait-elle fait son chemin sans les séquelles des deux guerres mondiales et la volonté de paix qui s’en suivit ? D’ailleurs, quelle qu’en soit la raison, le fait est que le continent, habitué depuis Napoléon à des alternances de courtes périodes de paix entre des demi-décennies d’affrontements, a pu ainsi battre un record de longévité sans guerre, du moins à l’intérieur des frontières de ce qui constitue aujourd’hui l’Union Européenne.

Le réalisme dont se réclame la version du même nom ne la rend cependant pas entièrement convaincante. Elle suppose implicitement que les conflits interrompent totalement et systématiquement les courants d’affaires. Si c’était le cas, la paix s’imposerait parce que tout le monde y aurait intérêt. Or, la réalité est beaucoup plus nuancée, comme nous le verrons prochainement.

De plus, ce réalisme est à double tranchant : il faut être réaliste pour expliquer que les liens commerciaux contraignent en quelque sorte à vivre pacifiquement (version optimiste) ; mais c’est aussi au nom du réalisme, dont le cynisme est une variété relativement répandue, que l’on peut comprendre que des hommes d’affaires passent par-dessus la parole patriotique pour continuer à commercer pendant la guerre au nom de l’intérêt économique.

En fait, la réponse réaliste optimiste – le commerce est un facteur de paix -, dont il ne s’agit pas de nier toute pertinence, semble bien rendre compte des relations entre, d’une part, des configurations diplomatiques extrêmes (la paix totale ou la guerre totale) et, d’autre part et au contraire, des flux commerciaux ordinaires.

Mais cela ne me suffit pas et ne suffit sans doute à personne. Je veux, nous voulons pouvoir rendre compte également de la totalité de l’éventail des situations diplomatiques, des conflits larvés, des « refroidissements », ou tout simplement de l’absence de relation, autant de situations donnant lieu à des actes diplomatiques liquides (de la simple protestation à la fermeture des ambassades). Renoncer à cette ambition équivaudrait à un aveu, qui nierait tout sens à la parole diplomatique : puisque la parole des armes est seule capable d’interrompre le commerce, c’est que la parole tout court est sans conséquence. On proteste « pour la forme ». Pour tirer cela au clair il est donc capital de s’attacher prioritairement aux conflits dis « de faible intensité ».

De même, je veux, nous voulons pouvoir rendre compte également des flux commerciaux qui ne sont pas ordinaires, en particulier de ceux qui sont régulés par les Etats, soit qu’ils portent sur les armes, soit que certains Etats dirigent les flux économiques ou les régulent fermement. En effet, grâce à cette régulation et à cette intervention, les Etats peuvent donner du sens à leur parole diplomatique. Si l’on pouvait montrer que les gouvernements orientent les flux commerciaux, la question des relations entre ces flux et les flux diplomatiques recevrait aussitôt sa réponse, sur le ton de l’évidence : oui, les relations économiques refléteraient naturellement les relations diplomatiques. Les gouvernements choisiraient de commercer avec les pays amis et de rompre les liens commerciaux avec les pays adversaires ou ennemis, soit pour les punir, soit pour exercer une pression sur eux.

Ce serait une deuxième réponse, après la réponse sociologique. Nous pourrions la qualifier de politique.

Mais cette réponse n’est pas sans limites. D’abord elle semble à contre-courant d’une tendance à la dérégulation de l’économie qui accompagne la mondialisation, même ‘il convient d’apporter au moins trois nuances à cette proposition : premièrement, la dérégulation ne concerne qu’une partie du monde ; deuxièmement, elle s’inscrit dans un double langage, relevant souvent davantage du discours que de la réalité ; enfin, troisièmement, la mondialisation elle-même semble subir un coup d’arrêt (en 2018).

Ensuite, la réponse politique ne dit rien du sens de la relation entre diplomatie et commerce. Le second est-il le reflet de la première comme supposé tout d’abord, les gouvernements décidant de sanctionner par le commerce l’état de leurs relations ? Le commerce serait, dans ce cas, la récompense de l’amitié et son interruption la punition de l’hostilité, ou encore un moyen de pression sur l’état futur de ces relations. Or, le protectionnisme, panoplie d’actes économico-diplomatiques par laquelle s’exerce, par excellence, le pouvoir des Etats sur le commerce international, est bien souvent davantage motivé par des considérations économiques que diplomatique, ce qui milite pour une inversion du sens de la relation entre diplomatie et commerce : et si c’était la première qui était avant tout le produit du second ? Cette hypothèse permettrait ainsi de rendre compte d’un certain nombre de conflits de faible intensité, tels que, par exemple, la « fâcherie » de l’été 2017 entre l’Italie et la France à propos du contrôle des chantiers navals STX de Saint Nazaire (17), (18), (19).

L’hypothèse qui a ma préférence est la suivante : rien n’empêche deux Etats en conflit de poursuivre leurs relations commerciales si ce n’est le sens que leurs représentants donnent eux-mêmes à leurs actes diplomatiques.

A l’appui de cette hypothèse il faut d’abord considérer ce qui semble bien être la totale indétermination des relations entre le commerce et la diplomatie. Quand on examine les faits, on est frappé de perplexité en constatant que toutes les configurations sont possibles : d’un côté, des allusions répétées au rôle de ces relations commerciales pour bâtir la paix, de l’autre, le constat que les conflits n’ont pas d’incidence systématique sur lesdites relations commerciales. Les relations commerciales sont plus ou moins affectées par les conflits diplomatiques, de leur maintien pur et simple à leur assèchement total en passant par la simple diminution des échanges. C’est ce qui sera montré à partir de quelques exemples répartis en deux cas.

L'indétermination des relations entre le commerce et la diplomatie

Premier cas : quand les relations commerciales semblent pâtir des conflits

Dès 1979, après la prise d’otages à l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran, l’Iran eut à subir les premières « sanctions » en provenance de Washington. Elles prirent la forme du gel des avoirs iraniens dans les banques des Etats-Unis. Le programme punitif sera amplifié par la suite à partir de 2005, avec l’élection de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la république islamique et le développement du programme nucléaire iranien. Nous y reviendrons.

Si, dans cette affaire, les Etats-Unis et l’Iran revendiquaient de représenter les camps respectivement« occidental » et « tiers-mondiste », la guerre qui se déclencha très vite entre l’Iran et l’Irak (1980-1988) révélait une autre coupure, entre deux axes respectivement chiite et sunnite. La coupure du courant commercial avec l’Irak conduisit les Iraniens à développer des relations nouvelles avec la Turquie. Motivées au départ par un enjeu essentiellement économique, elles se sont cependant maintenues et renforcées par la suite. Une division durable du travail se dessina entre les deux pays, puisque l’Iran était devenu en 2012 le premier fournisseur pétrolier et le deuxième fournisseur gazier de la Turquie, juste après la Russie, tandis que les Turcs fournissaient les Iraniens en biens de consommation.

Ces relations commerciales ont littéralement explosé dans la première décennie du XXIe siècle, le volume du commerce passant de 1 milliard de dollars en 2000 à 16 milliards en 2011. Des spécialistes (26) notent que l’arrivée au pouvoir du parti islamiste modéré AKP en Turquie favorisa la coopération entre les deux pays, sans toutefois préciser le contenu de cette coopération. Difficile à ce stade de trancher quant aux poids des enjeux respectivement économique et politique dans ce développement selon que l’on met l’accent sur les différences ou sur les similitudes politiques, religieuses ou culturelles : dans le premier cas, on soulignera que ces deux Etats musulmans sont tout de même séparés par la culture religieuse (l’un appartenant à l’aire sunnite et l’autre, chiite), appartiennent à des alliances opposées (la première membre de l’Otan et le second honnissant l’impérialisme états-unien). On considérera alors que ces différences ne sauraient empêcher le commerce, l’enjeu économique primant sur toute autre considération. Dans le second cas, on préférera souligner que l’arrivée des islamistes au pouvoir en Turquie a marqué un rapprochement idéologique relatif avec les Iraniens et on fera de l’essor des échanges commerciaux de la décennie la conséquence d’un volontarisme politique.

Or, en 2011, éclate la révolte qui déclenche la guerre civile en Syrie. Les deux pays expriment des positions diplomatiques opposées sur ce sujet, l’Iran soutenant Bachar el Assad, la Turquie soutenant son opposition. La parole diplomatique exprime des désaccords sur ce sujet et sur d’autres, l’Iran reproche aux Turcs d’avoir facilité l’utilisation de son territoire par l’armée des Etats-Unis. Ces dissensions n’interrompent en rien les échanges. Certes, ce n’est pas la guerre. Or, les deux pays, « restent liés par leurs échanges économiques et énergétiques. » (26). Le terme « liés » a toute son importance. Evoquant la « dépendance », il laisse entendre que les acteurs « n’ont pas le choix ». Ici, la structure économique semble l’emporter sur la structure diplomatique (les alliances).

Cependant, les auteurs notent un déclin des échanges commerciaux, qui seraient passés de presque 22 milliards de dollars en 2012 à une dizaine en 2015, ajoutant : « …on est très loin de l’objectif de 35 milliards que les deux parties s’étaient fixé ». Et ils attribuent ce déclin à la détérioration des relations politiques : « Signe que les dissensions politiques pèsent néanmoins, le montant des échanges commerciaux décline… ». En effet, les relations politiques entre la Turquie et l’Iran se sont quelque peu détériorées dans la décennie 2010, en lien avec la guerre en Syrie, Cette évolution tend à montrer que, en effet, les relations commerciales peuvent être en quelque sortes dictées par les plans politiques (puisqu’il est question d’ « objectifs ») et qu’elles peuvent découler des relations diplomatiques, puisque les flux fondent quand les relations se refroidissent. C’est la réponse politique qui semble ici confortée. Mais on éprouve le besoin de démonter la boîte noire pour comprendre comment cela fonctionne.

Deuxième cas : quand les relations commerciales ignorent les conflits

On en a d’autant plus besoin que l’on constate que, dans d’autres cas de conflits, les relations commerciales se maintiennent comme de rien n’était.

Ainsi, en 1985 et 1986, dans le contexte bien particulier de la détention d’otages au Liban, des Iraniens ont pu acheter des armes fabriquées aux Etats-Unis, avec le soutien d’un certain nombre de membres de l’administration de Ronald Reagan. Certes, le conflit Iran-Etats-Unis n’était pas une guerre classique, mais la longue prise d’otages à l’ambassade des Etats-Unis durant l’année 1980 et la série de prises d’otages occidentaux au Liban attestent malgré tout de sa violence : ses manifestations ne se limitaient pas aux prises de parole, loin s’en faut ; certes, si l’Irangate fut un scandale, c’est que ce commerce n’était pas un commerce comme un autre : il ne portait pas sur un produit comme un autre, il n’était pas conduit au grand jour ; dans un contexte d’absence de relations diplomatiques (fermeture des ambassades) il nécessitait une organisation particulière, autant d’éléments qui montrent a contrario qu’une situation conflictuelle ne facilite de toute façon jamais le commerce.

Fâchés avec la république islamique iranienne, les Etats-Unis en vinrent donc à soutenir, y compris militairement, l’Irak en guerre contre l’Iran (1980-1988). Pour autant, il restait un différend majeur entre Bagdad et Washington, dû au soutien états-unien à Israël. Cela n’empêchait pas les relations commerciales. Le découplage entre l’économie et la diplomatie était symbolisé par l’existence simultanée à Bagdad, d’une « section d’intérêt » des Etats-Unis, dotée de « presque tous les attributs d’une véritable ambassade », notamment d’un bureau commercial très actif (plus d’1 milliard de dollars d’échanges commerciaux en 1979), et d’une « section politique » qui, elle, restait « relativement oisive puisque les Irakiens refusent obstinément toute normalisation en ce domaine tant que les États-Unis n'auront pas modifié substantiellement leur politique d'appui à Israël. » (7). Mais ce découplage était un choix.

Tout autre contexte, tout autre époque : en 2018, Mediapart semble s’étonner de ce que les échanges entre Israël et les pays membres de l’Union Européenne soient au beau fixe, alors même que les prises de parole des représentants respectifs de l’Etat hébreu et de l’Union européenne sont marquées par un ton qui va de la simple fermeté à l’agressivité (6). D’un côté, Yuval Steinitz, ministre israélien de l’énergie, répond vertement aux représentants de l’UE quand ils réclament une enquête sur les violences ayant émaillé les manifestations palestiniennes dans la bande de Gaza en mai 2018 ; d’un autre côté, il signe, le 5 décembre 2017, un accord avec trois pays membres de cette « entité biaisée et obsessionnelle » qu’est l’Union européenne : Chypre, la Grèce et l’Italie, pour la construction d’un gazoduc sous-marin « censé relier à l’Europe les gisements découverts en Méditerranée, au large d’Israël ». L’UE est le premier partenaire commercial de l’Etat hébreu et les échanges augmentent (+ 20% pour les exportations israéliennes vers l’UE en 2017) y compris dans le domaine de la défense. S’en étonner équivaut à postuler un lien fort entre l’économie et la diplomatie, qui va dans le sens d’une réponse positive à la question de départ : la diplomatie devrait bel et bien refléter l’économie. Cela revient en même temps à attacher un poids et un sens à la parole diplomatique : la parole diplomatique ne serait pas gratuite, elle aurait une portée matérielle en annonçant ou en accompagnant des actes. A l’inverse, les tenants du cynisme et du réalisme en diplomatie ne s’en étonneront pas, et opteront pour le postulat du découplage : les intérêts économiques seraient totalement indépendants des enjeux diplomatiques, les actes économiques des paroles diplomatiques. Les ambassadeurs peuvent envoyer des messages incendiaires tandis que les entrepreneurs signent les plus gros contrats, ça n’a pas d’importance. En quelque sorte, la parole diplomatique n’a pas de contenu, ne s’exprime que « pour la forme » ou pour envoyer des messages subliminaux à des tiers, notamment aux opinions publiques. Cette dernière hypothèse est d’autant plus admissible que l’un des acteurs au moins est relativement éloigné du terrain même des conflits, ce qui est le cas de l’UE au Moyen-Orient.

Les observations sont différentes quand on considère les relations entre Israël et la Turquie, deux pays théoriquement liés depuis 1996 par une « alliance stratégique » (8) (une série d’accords de coopération militaire permettant notamment l’ouverture de l’espace aérien turc à l’aviation israélienne). Sur le plan de la structure, on peut dire que cette alliance était tout autant inscrite dans l’espace que sa remise en cause depuis 2002 environ. Sa construction répondait aux intérêts objectifs des deux pays : Israël, après la révolution iranienne, avait besoin de rompre son isolement dans la région du Moyen-Orient. Ce petit pays, manquant de « profondeur stratégique », comme disent les spécialistes, devait trouver un espace d’entraînement militaire au-delà de ses frontières. D’un autre côté, l’appartenance de la Turquie à l’Otan et la persistance de sa candidature à l’entrée dans l’Union Européenne, rapprochaient formellement ce pays du « camp occidental », donc d’Israël.

En revanche, les différences culturelles entre les deux peuples pouvaient faire apparaître cette alliance contre-nature, l’Islam créant a priori une solidarité entre les peuples respectivement turc et palestinien, au détriment de l’occupant israélien. L’hostilité de l’opinion publique turque à l’égard de l’alliance avec l’Etat juif fut d’ailleurs corroborée par un sondage, dans lequel 53% des Turcs interrogés en 2009 se disaient hostiles à l’idée d’avoir un voisin juif (8). Et surtout, les intérêts économiques les plus vitaux de la Turquie finirent par faire pencher la balance dans l’autre sens : c’est l’hyperdépendance du pays à l’égard du gaz russe et, en second lieu, iranien (10). La première pouvait rendre compte du rapprochement entre Ankara et Moscou ; à cause de la seconde, les Turcs avaient un intérêt à l’apaisement des tensions au sujet du nucléaire iranien. « La Turquie serait en première ligne en cas de guerre contre l'Iran, et coupée de son second fournisseur de gaz, après la Russie » (10). Or, Israël était hostile à l’accord qui fut négocié avec l’Iran et signé en juillet 2015, et sur lequel je reviendrai longuement dans la suite de cet article.

Les explications structurelles sont donc à double sens ; elles ne permettent pas de comprendre pourquoi et à quel moment cette alliance stratégique a fini par être remise en cause. Elles doivent donc être complétées par des considérations qui tiennent aux acteurs, qu’elles soient politiques ou psychologiques. C’est d’abord l’arrivée des islamistes au pouvoir en Turquie, avec la victoire de l’AKP aux élections législatives de 2002. C’est ensuite la guerre déclenchée par Israël à Gaza en décembre 2008-janvier 2009 qui suffisait en elle-même pour fragiliser l’alliance stratégique entre les deux pays. Il faut ajouter que Recep Tayipp Erdogan ressentit comme un affront personnel le fait que son allié n’ait pas cru bon de l’informer du déclenchement des opérations.

Mais le refroidissement tourna à l’incident diplomatique, en 2010, lorsque neuf ressortissants turcs furent tués lors d’une intervention militaire israélienne à l’encontre de navires destiné à forcer le blocus de Gaza. L’expédition est connue sous le nom de « flotille de la liberté ». Six navires appareillèrent le 29 mai 2010 depuis la partie turque de Chypre, transportant des centaines de militants et 10 000 tonnes de matériel et d’aide humanitaire. Ils prirent la destination de la bande de Gaza, dans le but d’en forcer le blocus. Le 31, la marine israélienne prit d’assaut la flotille, provoquant plus de dix morts, dont neuf ressortissants turcs.

Voici donc un acte militaire, qu’il convient de replacer au centre d’un système d’actions-réactions, et de traduire en termes de flux diplomatiques plus ou moins liquides, en retenant ce qui concerne les deux Etats en question (Israël et la Turquie).

D’abord, si l’initiative de l’expédition relevait de la société civile, le gouvernement turc d’Erdogan lui apporta son aide matérielle et symbolique. D’une certaine manière, on peut dire que c’est lui qui fut au commencement de ce dialogue diplomatique, dans lequel les actes ont valeur de parole et inversement. « Les activistes embarqués à bord des six bateaux étaient originaires de 42 pays, mais la majorité d'entre eux étaient des citoyens turcs, mobilisés par l'IHH, une ONG islamiste aux discours radicaux, proche du Hamas. L'opération a été largement pilotée par la Turquie. » (9). L’auteur de l’article précise que le gouvernement d’Ankara a facilité les formalités douanières, en profitant de la maîtrise par la Turquie de la partie nord de Chypre. On peut se demander quel était le but de l’attitude turque, à quel intérêt objectif elle correspondait. On n’en voit aucun, si ce n’est, ce qui est le plus plausible, d’apaiser une opinion publique acquise à la cause palestinienne. Pour qu’un intérêt économique existât, il eût fallu que les partenaires économiques nouvellement importants de la Turquie (Russie, Iran) le construisissent, par exemple en conditionnant leurs relations économiques à ce soutien à la cause palestinienne. On ne voit pas l’intérêt économique que ces partenaires auraient eu eux-mêmes à cette construction. Et s’ils avaient voulu défendre eux-mêmes la cause palestinienne ou apparaître aux yeux de leurs opinions publiques comme des défenseurs de cette cause, quel avantage auraient-ils eu à inciter les Turcs à soutenir l’expédition plutôt qu’à le faire eux-mêmes ? Donc, il est impossible d’imaginer que l’aide turque à la « flotille de la liberté » relève d’un intérêt économique ou militaire quelconque.

Ensuite, il faut examiner les réactions turques à l’arraisonnement des navires et à la mort de leurs ressortissants. Ces réactions se limitèrent à des actes diplomatiques très liquides, relevant surtout de la communication verbale. "Qu'on le sache, déclara le premier ministre turc, la Turquie ne restera pas inerte et silencieuse au sujet de cet acte de terrorisme d'Etat inhumain", tandis qu’au conseil de sécurité de l’Onu, son ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoglu s’exprima en ces termes : "C'est une grave violation du droit international. En termes simples, cela équivaut à du banditisme et à de la piraterie, au meurtre d'Etat". A peine moins liquide fut le rappel de l’ambassadeur turc en Israël et l’annulation de trois manœuvres militaires conjointes avec Israël. Bref L’incident attisa une protestation diplomatique, suivie d’un silence tout aussi diplomatique[1].

Mais que pouvait-on faire d’autre ? Qu’avait-on, côté turc, intérêt à faire d’autre ? Dans l’échelle de Richter des flux diplomatiques, peut-on imaginer que des actes économiques aient pu prendre le relais de la communication et des actes symboliques ? Nous sommes au cœur de notre sujet : les relations diplomatiques reflètent-elles les relations économiques ?

La réponse vient sous la plume d’un journaliste libanais s’exprimant dans le Monde diplomatique : « …les relations diplomatiques entre Israël et la Turquie – autre ancien allié et fournisseur énergétique de l’Etat hébreu via l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceylan et le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum – sont quasiment au point mort depuis l’incident de la “flottille de la liberté” en mai 2010, même si cela n’a eu aucun impact sur les relations commerciales entre les deux pays. » (25). Ce témoignage ne montre pas que l’on peut continuer à commercer tout en s’entretuant, mais à tout le moins que l’absence de relations diplomatiques (« au point mort ») est compatible avec la poursuite des relations commerciales. Sans doute la protestation turque relevait-elle d’une posture jugée indispensable pour signifier une solidarité de mise avec la cause palestinienne et aussi pour signifier le rôle que tout Etat entend jouer pour protéger ses ressortissants. Mais les intérêts fondamentaux de la Turquie n’étaient pas en jeu. En d’autres termes, la structure diplomatique n’étant pas atteinte, comment la structure économique pouvait-elle l’être ? A moins de considérer que les échanges économiques peuvent être affectés provisoirement, de manière uniquement conjoncturelle, par les flux diplomatiques.

Que l’on puisse écrire que tel ou tel conflit, incident, n’a eu « aucun impact » sur les relations commerciales soulève de nouveau la question du sens de la parole diplomatique (voir « Les raisons pour lesquelles… »). Si une parole n’est pas suivie d’actes, si les ressortissants de deux pays se déclarant en conflit, non contents de ne pas prendre les armes les uns contre les autres, ont l’outrecuidance de continuer à commercer entre eux, que signifie la notion de conflit ? La distinction entre relations commerciales et relations diplomatiques devient un écartèlement, si les premières peuvent être au beau fixe et les secondes « au point mort ». La relation diplomatique peut-elle flotter sans aucune attache avec la trame matérielle des relations entre les peuples ?

On pourrait trouver sans doute bien d’autres exemples permettant d’illustrer cette indétermination qui peut être considérée comme une contradiction : ainsi donc, les mêmes causes n’auraient pas toujours ni partout les mêmes effets.

On comprendra mieux cette contradiction apparente si l’on approfondit l’hypothèse de départ, selon laquelle les acteurs diplomatiques décident dans chaque cas du sens diplomatique qu’ils donnent à leurs actes économiques.

[1] Le silence qui suite la parole diplomatique n’est-il pas, à l’image de celui qui suit la musique de Mozart, encore de la parole diplomatique ?

Le sens diplomatique des actes économiques : des traductions très libres

Les actes économiques, qui ont été définis dans l’énumération des flux diplomatiques en début de cet article, permettent à des Etats d’exercer des pressions sur d’autres Etats avec lesquels ils entrent dans un conflit. Ils remplacent ou accompagnent les actes militaires.

Mettons de côté ceux, définis plus haut sous le terme de protectionnisme, qui ont une finalité économique, par exemple, la protection du marché intérieur ou l’ouverture de débouchés pour les marchandises ou les capitaux. On dira dans ce cas que l’enjeu économique est premier. Intéressons-nous à ceux qui ne sont posés que pour exercer une pression visant à influer sur les prises de position diplomatiques dans des conflits dont l’enjeu immédiat est extra-économique. En instrumentalisant l’économique à des fins politiques, ces actes construisent de toute pièce un enjeu économique inexistant de prime abord.

Les acteurs politiques peuvent décider, en toute liberté, de pratiquer cette instrumentalisation. Ils peuvent aussi anticiper leur utilisation par leur adversaire. Or, il est clair que les risques qui en découlent sont d’autant plus redoutables que les liens commerciaux sont étroits. Face à ces risques, ils peuvent considérer soit qu’ils ont intérêt à resserrer les liens diplomatiques avec les partenaires commerciaux, soit à l’inverse, à desserrer des liens commerciaux qu’ils considéreront comme porteurs de dépendance si jamais ils veulent s’opposer politiquement ou militairement.

Même si chaque acteur ou observateur ne croit pas à ces risques, il pense que d’autres y croient et doit en tenir compte.

Premier exemple : un projet de gazoduc russe

Le premier exemple nous emmène en Europe centrale. Pour tirer les conséquences du conflit ukrainien, la Fédération de Russie projette en 2018 de construire un nouveau gazoduc, appelé Nord Stream 2, porté par la société Nord Stream 2AG[1], qui permettra au gaz russe de contourner en partie l’Ukraine. C’est un acte diplomatique à caractère économique, auquel les différents acteurs ne donnent pas le même sens. On peut imaginer que Vladimir Poutine y voit un moyen de pression à l’égard de ce qui est devenu pour lui l’ennemi ukrainien. De fait, l’économie ukrainienne ressentira durement le manque à gagner qui résultera de la mise en œuvre de ce projet. D’autres acteurs donnent le même sens à cet acte ; ils représentent les Etats qui ont marqué leur refus de ce projet : les trois Etats baltes et le Danemark, qui sont directement concernés en tant que territoires traversés par le futur gazoduc. Mais il faut ajouter la Pologne, la Moldavie et les Etats-Unis. Ces Etats ont fait reposer leur hostilité au projet sur un positionnement diplomatique plutôt que sur la défense d’ intérêts économiques. Pour eux, la construction de ce gazoduc constitue un acte de guerre à l’égard de l’Ukraine par ses conséquences sur l’économie ukrainienne. En fait ils ne séparent pas l’aspect économique de l’aspect politique de ce projet. Pour eux comme pour M. Poutine, l’acte économique donne du sens à la parole diplomatique : pour le dirigeant russe, hostile à ses homologues ukrainiens qui ont entraîné l’Ukraine en dehors de son système d’alliances, le projet d’investissement dans ce nouveau gazoduc permettra à la Russie de boycotter le territoire ukrainien et donc de punir matériellement l’Ukraine. Il est une arme véritable. Il donne un sens aux déclarations d’hostilité qui resteraient symboliques en l’absence de tels actes. Il se peut aussi que V. Poutine anticipe des actes similaires qui pourraient être posés à l’avenir par les dirigeants ukrainiens si ceux-ci s’avisaient, dans le même but de donner un sens matériel à leurs déclarations d’hostilité à l’égard des Russes, d’interdire le passage du gaz russe par leur territoire. Il aurait alors, grâce à cet investissement, une solution de rechange.

En revanche, l’Allemagne n’a pas dit non au projet même si la position d’Angela Merkel est très nuancée. Son gouvernement aurait autorisé la construction du gazoduc, ce qui est tout de même objectivement le plus important. « …en Allemagne, les conditions nécessaires à la construction… sont déjà acquises. L’Office de la navigation maritime et de l’hydrographie de Hambourg a donné, fin mars, le feu vert…., et les autorité compétentes de Stralsund [port de Poméranie occidentale, sur la Baltique] avaient auparavant délivré le permis de construire » (1). Cependant, la chancelière a déclaré, en marge d’une visite à Berlin du président ukrainien Porochenko : « …De notre point de vue, …, le projet Nord Stream 2 n’est pas possible si nous n’y voyons pas clair sur le rôle de transit de l’Ukraine.” (1). Ou encore, soulignant l’importance stratégique du transit du gaz pour l’Ukraine : « Il n’est pas possible que l’Ukraine n’ait plus de rôle à jouer dans le transit du gaz à cause de Nord Streeam 2 » (2).

Mais le résumé le plus intéressant de la position d’Angela Merkel est à lire sous la plume de la journaliste du Tagespiel : « Angela Merkel a toujours défendu le projet…au nom de son caractère purement économique. » (1). Autrement dit, la chancelière décide du sens du projet, ou plus exactement de son non-sens : si c’est un projet purement économique, c’est qu’il n’est pas une arme diplomatique, c’est donc que, privée de cette arme, la parole diplomatique perd tout sens.

On peut enfin s’attarder plus longuement sur l’enjeu économique que constitue, pour les puissances occidentales, la répartition du marché des pays qui sont au cœur des conflits. La question est la suivante : en quoi les alliances politiques ou les prises de position diplomatiques ont-elles la capacité d’ouvrir ou de fermer des portes économiques aux entreprises selon leurs nationalités ? C’est cette question que l’on trouve par exemple évoquée en ces termes à propos de la Syrie : « Dans les milieux d’affaires et le monde politique libanais, même ceux qui s’opposent au régime de Bachar El-Assad comptent sur la Russie pour leur offrir une part du riche gâteau que représente la reconstruction de la Syrie » (3).

L’Irak et l’Iran seront successivement évoqués pour l’approfondissement de la question.

Deuxième exemple : l'ours et le trappeur. La vente, avant abattage, de la peau de l'ours irakien

On n’a jamais été aussi loin dans l’anticipation. On sait que Les Etats-Unis envahirent l’Irak en 2003, et remplacèrent le régime de Saddam Hussein par une administration nouvelle placée sous leur contrôle. On sait aussi que cette expédition avait été préparée durant toute l’année précédente. Une analyse parue dans Le Monde diplomatique (24) tend à montrer que l’approvisionnement pétrolier constituait l’enjeu principal sinon unique de l’action militaire. Un article ultérieur (2e page) sera consacré à la discussion de l’importance des enjeux économiques dans le déclenchement des conflits militaires. Je voudrais en rester pour l’heure à la relation inverse : comment une invasion, une fois décidée, conduit à de multiples anticipations de ses conséquences économiques. Pour comprendre cela, il faut avoir à l’esprit que, dès octobre 2002, les principaux acteurs savent que l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis aura lieu, que le pays sera administré par les Etats-Unis et que, en particulier, c’est Washington qui décidera de la répartition du marché de l’approvisionnement pétrolier entre les grandes compagnies mondiales. Or, dans le même temps, la diplomatie états-unienne est en train de faire le tour des capitales pour tenter d’obtenir le soutien des Etats alliés et de construire une coalition. L’enjeu n’est pas seulement militaire : il ne s’agit pas seulement d’obtenir une aide militaire active (engagement de troupes) ni même passive (autorisation de survol de territoires). Les dirigeants états-uniens rêvent alors de la légitimité que donnerait à leur projet d’invasion une approbation du conseil de sécurité de l’Onu, signifiant autorisation d’agir au nom de la « communauté internationale ». Il est frappant de constater, à l’encontre des tenants du réalisme, qu’une telle légitimité, pour symbolique qu’elle fût, fut alors jugée indispensable par une des administrations les moins idéalistes que les Etats-Unis d’Amérique se soient donnée au cours de leur Histoire. Or, ladite « communauté » se divisait en deux camps : des alliés inconditionnels dont le plus connu est le Royaume-Uni, et des opposants tels que la Chine et la Russie. En octobre 2002, la France pouvait encore être considérée comme un Etat que l’on pouvait convaincre même si l’on connaissait sans doute déjà ses réticences.

Revenons au cœur de notre sujet. Les Etats-Unis pouvaient-ils poser des actes économiques destinés à exercer une pression sur leurs alliés potentiels afin d’influencer leur vote à l’Onu ? Considérons celui-ci : la répartition entre les compagnies pétrolières des autorisations d’exploiter le pétrole irakien. A l’automne 2002, ce moyen n’était pas encore à la disposition de Georges W Bush, et appartenait encore à Saddam Hussein. Mais le renversement de ce dernier étant prévu, ce moyen de pression pouvait déjà être utilisé par anticipation. Davantage que les projets de l’administration états-unienne eux-mêmes ce sont les anticipations qu’en font les autres acteurs qui sont riches d’enseignement.

Si les actes diplomatiques à caractère économique servaient uniquement à punir les adversaires et à récompenser les alliés, les acteurs britanniques du marché pétrolier devaient se réjouir par avance. Or, il n’en était rien. Si l’on en croit le Monde diplomatique, la compagnie BP (British Petroleum) s’inquiétait, craignant que l’administration états-unienne n’utilise l’acte économique comme la sébille d’un mendiant plutôt que comme le fouet du dompteur. « A Londres, BP (ex-British Petroleum) s’inquiète de la part qui lui sera réservée. Dès octobre 2002, ses représentants font part au ministère du commerce de leurs craintes de voir la Maison Blanche concéder trop d’avantages aux compagnies françaises, russes et chinoises, en échange d’un renoncement de leurs gouvernements à user de leur droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies. » (24). Tout est dit. Mais par la suite, une fois les positions cristallisées, le sens des anticipations pouvait se renverser. Quand la France eut formalisé son refus catégorique à l’ Onu, il n’y avait plus rien à gagner de ce côté-là et, ajoute le journaliste, « En février 2003, ces inquiétudes ne sont plus de mise : le président Jacques Chirac a annoncé son veto à la résolution soutenue par l’administration américaine, et la troisième guerre du Golfe se fera sans la couverture des Nations unies. Il n’est plus question de respecter les accords signés par Hussein avec Total et d’autres compagnies, qui n’ont jamais pris effet sur le terrain en raison des sanctions, mais dont les plans sont prêts. »

Mais le monde est petit, c’est bien connu. Voilà que notre troisième exemple nous ramène en Iran.

Troisième exemple : le marché iranien après l'accord du 14 juillet 2015

Le 14 juillet 2015, à Vienne, fut signé entre l’Iran, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu et l’Allemagne, le fameux accord sur le nucléaire iranien, qui permettait la levée des sanctions occidentales contre l’Iran en échange de sa renonciation à l’arme nucléaire.

On sait que cet accord, aboutissement d’une volonté politique forte de Barak Obama, qui en fit en quelque sorte l’œuvre majeure de ses deux mandats, fut torpillé par la nouvelle administration entrée à la Maison Blanche en janvier 2017 et que le président Trump lui donna le coup de grâce le 8 mai 2018 en annonçant son retrait. Il est utile, pour la suite de notre propos, de souligner que les positions respectives des Etats-Unis et de la France sur la question ont connu bien des revirements dans une sorte de course de relais, ou de curieux tango, les reculs de l’un accompagnant les avancées de l’autre : en 2003, c’est la France de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin qui poussait à la roue, tandis que G.W. Bush, aux Etats-Unis, menaçait d’attaquer l’Iran dans la foulée de l’invasion de l’Irak. Arrivant en 2009 à la Maison Blanche, Barak Obama est en pointe sur le sujet et le restera jusqu’en 2015, alors que Laurent Fabius, ministre de François Hollande, exprime les réticences françaises et réclame des garanties supplémentaires à l’Iran. Mais si la position française pouvait apparaître « dure » dans ce contexte, le grand écart que constitue, en 2018, le brusque revirement des Etats-Unis, décidant, par la voix de D. Trump, de dénoncer purement et simplement l’accord, en relativise rétrospectivement la « dureté ». Il reste que, dès 2013, la particulière fermeté de la position française à l’égard de l’Iran contribua à en retarder la conclusion (4).

Il est donc très important pour la suite de l’analyse de se souvenir que, au moment de la signature, la France n’apparaît pas, aux yeux des Iraniens et dans leur souvenir, comme leur meilleur soutien.

Le moment que je choisis de mettre en lumière pour éclairer mon propos reste en effet cet été 2015 qui vit la signature de l’accord, et peu importe qu’il soit caduc aujourd’hui, bien au contraire : le sens de ce moment-là sera éclairé par les soubresauts ultérieurs.

L'Iran, au moment de la signature du compromis nucléaire du 14 juillet 2015, vivait sous un régime de « sanctions » internationales. Comme rappelé plus haut, Washington inaugura cette pratique en 1979 en gelant les avoirs iraniens détenus dans les banques états-uniennes installées dans le monde entier. Puis, entre 2006 et 2010, cinq résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu interdirent notamment l’importation par l’Iran d’équipements pouvant être utilisés pour ses programmes nucléaires et balistiques. Enfin, en 2012, c’est l’Union Européenne qui décréta un embargo sur les produits pétroliers et pétrochimiques iraniens (21). Avec la signature de l’accord, la perspective de la fin des sanctions économique faisait mourir l’enjeu économique construit autour d’elles tout en construisant un nouvel enjeu économique : le partage du marché iranien entre les entreprises occidentales.

Une première manière de voir les choses est de considérer que ce partage du marché est une conséquence (future ou présente) des prises de positions (présentes ou passées) des acteurs occidentaux. Le passé déterminerait le présent. En quelque sorte, les dirigeants iraniens puniraient les Etats qui se sont mal comportés de leur point de vue en refusant des marchés à leurs entreprises.

Les signes qui plaident pour cette approche ne manquent pas. La parole diplomatique en est remplie, que ce soit celle des représentants des intérêts publics ou des intérêts privés.

Pour illustrer la parole des gouvernants, prenons l’exemple du marché de l’aéronautique. En 2015, l’âge moyen des avions de ligne iraniens était de 23 ans (5), près de deux fois la moyenne internationale. L’Iran éprouvait donc un énorme besoin de renouvellement de sa flotte, estimé à 100 avions gros porteurs dès la levée des sanctions. Les deux principales compagnies susceptibles de répondre à ce besoin étaient Airbus et Boeing, champions respectifs de l’Union Européenne et des Etats-Unis. Selon Mediapart, la répartition du marché « sera sans doute influencée par les positions des différents camps lors des négociations des mois écoulés » (5). Ce sentiment peut être élargi à l’ensemble du marché. D’après Le Monde, « Dans sa course aux contrats, la France est en particulier désavantagée par la ligne ferme tenue durant les négociations qui ont abouti à l’accord sur le programme nucléaire iranien » (13).

Sur quoi repose une telle affirmation ? Quel est l’intérêt objectif des Iraniens ? La rationalité économique commandait, en juillet 2015, une fois l’accord conclu, que le choix du fournisseur fût dicté par des considérations tenant au seul rapport qualité/prix des avions. Pourtant, l’affirmation de la rédaction de Mediapart reposait sur des faits, c’est-à-dire en l’occurrence sur des paroles (diplomatiques). Le président d’Iran Air, la compagnie aérienne officielle iranienne, avait déclaré en 2014 à l’agence Reuters que l’Iran « se tournerait vers la Russie et la Chine en cas d’échec des négociations ». De plus, ajoute Mediapart en juillet 2015 : « Le ministre iranien des transports a mis en garde la France le mois dernier contre le risque de perdre pour 80 milliards de dollars de contrats si elle ne modifiait pas sa position vis-à-vis de Téhéran. ». Autant d’allusions à la fermeté de la position française à cette époque à l’égard de l’Iran.

Au-delà de la parole publique, il est instructif d’écouter aussi celle des représentants des grands fleurons de l’industrie française des secteurs pétrolier, automobile et aéronautique. Ceux-ci doivent être considérés comme des acteurs diplomatiques autant qu’économiques. Ils l’ont été, parfois à leur corps défendant, au moment où il s’est agi d’appliquer les sanctions contre l’Iran. Ces entreprises furent alors les instruments des Etats, chargées d’appliquer les sanctions. Certes, les actes en question se traduisaient par des décisions administratives : décrets d’interdiction d’importer, d’exporter, d’utiliser le dollar dans les transactions avec l’Iran, gel des avoirs financiers, etc. Mais les entreprises européennes installées en Iran avaient une certaine marge de manœuvre dans leur application. Pour preuve : les attitudes respectives très différentes en la matière de PSA, Renault et Total.

PSA, fut le premier à se retirer du pays, en 2012, au moment du renforcement des sanctions contre la république islamique. Son départ fut en réalité motivé par le désir de donner des gages à General Motors, son nouvel allié états-unien avec lequel il menait alors des discussions. Le constructeur français décida pour ce faire de cesser toute fourniture de pièces détachées à Iran Khodro, son partenaire local. Cela n’alla pas sans dommages économiques et sociaux : le centre de production de pièces détachées de Vesoul dut supprimer des centaines d’emplois.

Le registre parfois sentimental ou moral de la langue utilisée par les journalistes et les acteurs plaide pour une interprétation « punitive » des relations économiques. « Cette parenthèse est désormais terminée, espère-t-on chez PSA. “Nous avons beaucoup à nous faire pardonner et nous devons reconquérir la confiance d’Iran Khodro”, assurait ainsi, en juin, Carlos Tavares, le président du directoire de PSA. » (11). « Téhéran en voulait beaucoup à PSA d’avoir quitté brutalement le pays pour satisfaire aux exigences d’un partenaire américain. Il a fallu un an de négociation pour aboutir jeudi à l’annonce » (16). Ou encore : « Les Iraniens n’ont pas oublié les entreprises qui les ont laissés tomber pour se conformer aux sanctions internationales ou aux pressions américaines, à l’image de Renault, contraint d’obtempérer en 2013 aux injonctions de l’administration Obama » (14).

Pourtant, le cas de Renault est légèrement différent car cette entreprise, « n’a jamais coupé les ponts » avec l’Iran, tout comme la pétrolière Total, présente depuis 1954, la dernière Major à quitter le pays en 2008. Renault n’a jamais cessé d’exporter des pièces pour assembler la version locale de la Logan. Et après la signature de l’accord ce constructeur a repris les ventes, qui se sont montées à 160 000 en 2017 (22). Total a maintenu un bureau de moins de 10 employés, tous iraniens. « Les Iraniens évoquent avec chaleur » la mémoire de son ancien PDG, Christophe de Margerie (14). Et d’ailleurs, le 4 juin 2015, donc en pleine tension entre la France et l’Iran dans les négociations, le PDG du groupe Total, Patrick Pouyané, rencontrait le ministre du pétrole iranien, Bijan Zanganeh, lors d’une réunion de l’OPEP à Vienne. « Et les autorités lui ont dit que le retour de Total serait le bienvenu. » (13).

Du 14 juillet 2015 au 8 mai 2018

La suite de l’histoire a permis de démentir avec éclat l’interprétation « punitive ».

Aujourd’hui (en 2018) nous savons que l’accord est remis en cause par l’attitude des Etats-Unis après l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Mais ce qui est moins connu, c’est que dès 2015, cette interprétation punitive pouvait déjà démentie par les faits.

Nous allons remonter le cours de cette histoire en partant du présent, comme on tourne un film à l’envers.

La situation en 2018 peut se résumer ainsi : les Etats-Unis ont dénoncé l’accord de 2015 et confirmé les sanctions économiques à l’encontre de l’Iran, lequel en a appelé aux Européens, les conjurant de continuer leur coopération économique et de remplacer les acteurs des Etats-Unis. On est donc loin d’une attitude d’arbitre que les Iraniens pouvaient afficher en juillet 2015, semblant distribuer les bons et les mauvais points aux Etats-occidentaux, en annonçant par avance un partage du marché en fonction de ce palmarès.

Mais les Européens ont du mal à répondre à la demande iranienne en raison de le l’exterritorialité de certaines lois des Etats-Unis. Du fait de cette exterritorialité, la confirmation et le renforcement des sanctions américaines a pour effet d’interdire toute transaction en dollar avec un acteur économique iranien, qu’elle provienne d’un opérateur états-uniens ou lié aux Etats-Unis. Il en résulte que les grands groupes européens se sont vus contraints de renoncer à leur coopération avec l’Iran pour ne pas perdre leurs positions aux Etats-Unis, qui pèsent souvent d’un plus grand poids économique pour eux que leur implantation iranienne.

Cependant, cette situation a été anticipée par les grands groupes dès l’arrivée de D. Trump à la Maison Blanche, voire dès son élection en novembre 2016, puisqu’il ne faisait pas mystère de son hostilité à l’accord de juillet 2015.

Cela s’est fait en plusieurs étapes.

Contre toute attente, six mois après la signature de l’accord, les faits démentent déjà l’interprétation « punitive ». En septembre 2015, Jean-Christophe Quémard, chargé chez PSA de la zone Afrique Moyen-Orient, est déjà en discussion, « depuis plusieurs mois », pour la création d’une co-entreprise avec son ex-partenaire local, Iran Khodro (13). Les dirigeants de PSA font partie du voyage à Téhéran qu’une délégation de 132 chefs d’entreprises françaises organise dès le 20 septembre 2015.

Dès le début de l’année 2016, à l’occasion de la visite du président iranien Hassan Rohani en France, le ministre des transports iraniens, Abbas Akhoundi, annonçait, le 24 janvier, que son pays allait signer un contrat pour l’achat de 114 avions Airbus[1]. Airbus l’a finalement emporté sur Boeing, ce qui dément une analyse purement politique des relations commerciales. En effet, en 2015, c’est le pays de Boeing qui poussait à la signature des accords, tandis que celui d’Airbus appuyait sur le frein. Mais de fait, ce sont bien les Etats-Unis qui maintiennent les sanctions, et c’est bien ce maintien qui semble faire obstacle au commerce. Ici, en l’occurrence, les Iraniens peuvent expliquer que si Boeing n’a pas été choisi, c’est « à cause des problèmes qui existent pour négocier avec les Etats-Unis » (15). Au lendemain de la visite du président iranien, l’Elysée pouvait se féliciter : « « Nous sommes assez satisfaits. La fermeté et la vigilance de la France au sujet du nucléaire iranien ne nous ont pas nui. Il est vrai que notre relation, ancienne avec l’Iran, est empreinte de franchise et directe » (16).

Ce paradoxe ne s’éclaire que si l’on rejette l’interprétation déterministe qui veut que le présent dépende du passé et le futur du présent, en la remplaçant par une interprétation constructiviste, selon laquelle les acteurs construisent l’enjeu économique. Cet enjeu de la répartition du marché iranien après juillet 2015, ce sont les Iraniens qui le construisirent en laissant entendre qu’ils choisiraient leurs fournisseurs en fonction des prises de position des gouvernants dont ils sont les ressortissants. Du moins les « occidentaux » perçurent-ils ainsi les déclarations iraniennes et, ce faisant, construisirent-ils eux-mêmes cet enjeu en s’imaginant que les Iraniens l’avaient construit. En d’autres termes, la rationalité dépend du temps, au sens quasiment grammatical du terme : ici, elle se conjugue au futur. Autant, une fois l’accord conclu, l’acheteur iranien n’a aucun intérêt à « punir » un fournisseur en raison de la position passée de son pays, autant, au moment où la discussion bat son plein, il a tout intérêt à brandir la menace afin de faire pression sur les partenaires de la négociation.

Notons que l’Iran n’avait pas le monopole de la construction des enjeux économiques. C’est ainsi que l’Allemagne, par exemple, qui était, avant les sanctions, le premier fournisseur de l’Iran[2] et qui fut, 5 jours après la conclusion de l’accord, le premier Etat à envoyer un ministre en visite à Téhéran, déclara à cette occasion vouloir conditionner le renforcement de ses relations commerciales avec l’Iran au comportement diplomatique de la République islamique à l’égard d’Israël. « Durant sa visite, Sigmar Gabriel a d’ailleurs pris soin de préciser que “celui qui veut avoir des relations durables avec nous ne peut remettre politiquement en cause l’existence d’Israël”. Une façon d’encourager la République islamique à normaliser ses relations avec l’Etat hébreu. » (12).

Une autre étape importante fut franchie le 13 octobre 2017, lorsque le président Trump refusa de certifier l’accord de Vienne, ce qui autorisait le Congrès des Etats-Unis à rétablir les sanctions contre Téhéran. Les acteurs financiers publics et privés de l’Union Européenne ne restèrent pas inertes et déployèrent des efforts institutionnels pour permettre aux entreprises européennes d’échapper à l’effet extraterritorial des sanctions états-uniennes (12). Encore fallait-il que les grands champions européens crussent à l’efficacité de ces montages. Leurs relations avec les Etats-Unis (qu’elles soient directes ou indirectes) pesant souvent davantage dans la balance que leurs affaires iraniennes, ils préférèrent appliquer le principe de précautions et se retirer du marché iranien, anticipant ainsi la dénonciation officielle de l’accord par Donald Trump le 8 mai 2018.

Conclusion

La question mériterait d’être illustrée par bien d’autres cas. Par exemple, le projet avorté de vente des avions de guerre « Mistral » par la France à la Russie, remis en cause au moment de la crise ukrainienne de 2013-2014, éclairerait sans doute particulièrement bien les rapports entre les enjeux politiques et économiques.

Si une analogie entre les flux économiques internationaux et les flux diplomatiques est possible comme je l’ai montré, il y a, de l’analogie à la corrélation, un pas qu’il ne faudrait pas franchir à la légère, d’autant plus que nous avons cru pouvoir constater une totale indétermination des relations entre le commerce et la diplomatie. Si les affaires font souvent naître les conflits, les conflits, s’ils ne les facilitent pas, ne font pas systématiquement mourir les affaires. A l’inverse, l’Histoire montre que les relations nouées entre les peuples ne suffisent pas toujours à empêcher les conflits violents

Cette indétermination, difficilement compréhensible, perd quelque peu de son opacité si l’on admet que les acteurs politiques donnent eux-mêmes un sens diplomatique aux actes économiques et, ce faisant, construisent les enjeux économiques.

Cette indétermination, enfin, est de nature à faire douter du sens de la parole diplomatique, comme si la relation diplomatique entre deux Etats ne concernait que ces Etats de manière désincarnée, comme si les Etats pouvaient discuter entre eux comme des têtes sans corps, à l’exclusion des peuples qu’ils représentent, comme si les relations diplomatiques n’étaient pas avant tout faites des relations qu’entretiennent leurs peuples entre eux, et comme si, enfin, les relations commerciales ne constituaient pas une partie fondamentale de ces dernières relations, bref, comme si deux têtes de poules décapitées pouvaient continuer à caqueter aimablement tandis que leurs corps se « crêperaient le chignon », ou inversement.