6e exploration-2

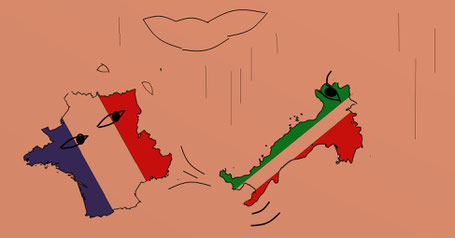

Coups de botte sur l'hexagone

Un exemple de crise puisé dans les relations entre la France et l'Italie

6 février 2020

Avertissement : les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie

Lire un résumé...

Après avoir, dans la première partie de cet article, illustré la notion d’« incident diplomatique » en montrant comment les relations entre la France et le Mexique avaient été marquées par le sort de Florence Cassez, je propose dans cette seconde partie de qualifier de « crise diplomatique » l’état de tension qui a culminé entre la France et l’Italie entre 2017 et 2019.

Plus encore que le Mexique ou l’Indonésie, s’il est un exemple de pays qui ne devrait pas se disputer avec la France, c’est bien l’Italie, membre de la même alliance militaire formelle, l’Otan, et surtout appartenant au même ensemble régional, l’Union Européenne, et à la même zone monétaire, celle de l’euro. On peut penser que les deux pays sont davantage soudés par cette intégration régionale qu’Israël et les Etats-Unis par leur alliance, que l‘affaire Jonathan Pollard n’a ébranlée qu’en surface, comme évoqué dans la première partie.

Les relations entre la France et l’Italie présentent deux caractéristiques, qui justifient l’appellation de « crise » et différencient cette tension du conflit franco-mexicain et de tous les autres cas d’ « incidents » mentionnées en première partie. D’abord, cette tension concerne une diversité de sujets et d’enjeux, apparemment déconnectés les uns des autres mais qui, en réalité, se nourrissent les uns les autres sans qu’il y ait une véritable étanchéité entre ces dossiers. Ensuite, et malgré les apparences, certains contentieux ont survécu au passage de gouvernements très différents dans les deux pays, et rien n’indique qu’aujourd’hui (janvier 2020), toute brouille appartienne irrévocablement au passé.

A première vue, une simple bataille idéologique

Pourtant, dans une première analyse, le différend, dans la phase la plus récente et la plus tendue des relations franco-italiennes, se présente avant tout sous la forme d’un débat idéologique et se nourrit avant tout un d’un enjeu électoral.

En Italie, après les élections législatives du 4 mars 2018, qui placèrent le mouvement 5 étoiles (ou « M5S ») en tête avec 32,6 % des suffrages et la « Ligue » (ex. Ligue du Nord), en 3e position avec 17,4 % des voix, ces deux formations formèrent, le 31 mai, un gouvernement de coalition dirigé par Giuseppe Conte. Luigi di Maio, le leader du M5S, en était le vice-Premier ministre et Matteo Salvini, chef de la Ligue, devenait ministre de l’Intérieur. Fondé en 2009 par l’humoriste Beppe Grillo[1], le M5S se veut « anti-système », se réclame d’une démocratie directe, se proclame « fièrement au-dessus du clivage gauche-droite », prétend moraliser la vie politique et porter la parole d’un « peuple » opposé à des « élites » corrompues ; autant de caractéristiques qui justifient le qualificatif de « populiste » (10). De son côté, Matteo Salvini a fait évoluer l’ancienne « Ligue du Nord », fondée en 1989 par Umberto Bossi sur la base d’un rejet de la solidarité entre l’Italie industrialisée et le Mezzogiorno. Héritière de cette Ligue du Nord, la « Ligue » tout court a fait glisser le nationalisme de la dimension régionale vers une dimension péninsulaire, la méfiance à l’égard de l’Union Européenne et le rejet de l’immigration remplaçant le mépris nordique pour les pouilleux « Terroni »[2]. Dans la suite de cet article, je désignerai cette alliance en la nommant « coalition populiste », et en assumant la part de débat que cette appellation peut susciter.

Ce qui se joue alors entre la « France » et l’« Italie » est autant un débat interne italien qu’un débat entre les deux pays. Ce n’est évidemment pas la guerre. C’est d’abord une discussion, tout sauf policée (cf. 4e exploration) mais pacifique, entre deux idéologies qui s’opposent frontalement, et qui sont toutes deux portées par des représentants nouvellement élus, donc en phase d’affirmation de soi : le nationalisme, véhiculé par la Ligue de Matteo Salvini d’une part et, d’autre part, représenté en France par le président Emmanuel Macron, non pas un internationalisme qui s’opposerait point par point au précédent, mais plutôt une ouverture franche à l’Europe, que rejette le précédent. A distance, sans dialogue direct et sans grief précis, avant même l’arrivée au pouvoir à Rome de la coalition populiste, leurs représentants (d’un ôté Bruno Le Marie, ministre français de l’économie, et de l’autre, le ministre de l’Intérieur italien) échangèrent des propos acerbes sur les conceptions différentes qu’ils avaient de l’Europe (24). Les rapports idéologiques entre le M5S de Luigi Di Maio et le mouvement « En marche » d’Emmanuel Macron étaient plus ambivalents. On dit même que la sensibilité « anti système » du premier avait trouvé un écho dans la prétention du second à se placer au-dessus du clivage gauche-droite. Une phase de complicité qui ne survécut pas à l’exercice du pouvoir et à l’influence de l’allié nationaliste : « Alors que Luigi Di Maio et l’ensemble du M5S ne tarissaient pas d’éloges sur la personne d’Emmanuel Macron, lors de la campagne pour les législatives de mars 2018, l’attitude du mouvement grilliniste a radicalement changé, dans la foulée de la conclusion de l’accord de gouvernement avec la Ligue de M. Salvini »(40). Et cette même sensibilité incitera par la suite le même Luigi Di Maio à exprimer avec fracas son soutien aux « gilets jaunes » français en guerre contre le président Macron (cf. 4e exploration). Comme on le fit remarquer alors, « le message s’adressait davantage aux Italiens qu’aux Français » (34), car le M5S avait besoin de réduire l’écart avec la Ligue dans les sondages. D’ailleurs, et pour généraliser, il est frappant de constater que la plupart des prises de parole publique nourrissant le conflit côté italien n’émanaient pas de l’appareil diplomatique italien mais du compte Twitter du ministre italien de l’Intérieur, ou du vice-Premier ministre, chacun davantage en tant que leader de parti que membre du gouvernement. Elles n’émanaient pas davantage du sommet de l’exécutif italien, dont les deux têtes – le président de la République, traditionnellement au-dessus de la mêlée, mais aussi le Premier ministre - s’efforçaient au contraire de calmer le jeu. « Si nous continuons ainsi, nous resterons isolés », prévient ainsi Giuseppe Conte au plus fort de la crise en janvier 2019 (37).

Car en effet, on peut dire que durant la période où cette coalition demeura au pouvoir à Rome, le caractère idéologique de la crise découlait d’un enjeu électoral. Pour certains, il y avait côté italien, besoin de faire diversion alors que la conjoncture économique n’était pas bonne : « Les deux composantes de la majorité ont d’autant moins intérêt à une désescalade que les dernières nouvelles de la conjoncture économique sont désastreuses. En effet, alors que la Commission européenne a une nouvelle fois revu à la baisse les prévisions de croissance italiennes pour 2019 (...), provoquant une nouvelle montée d’inquiétude sur les marchés, le différend avec Paris offre au gouvernement italien une très utile diversion. » (41)

Au risque de paraître simpliste, on peut dire que le conflit, jugé électoralement indispensable, était largement construit. Pour le nourrir, il était indispensable de créer de toute pièce de faux enjeux internationaux (40). Tout se passe comme si chaque conflit ne trouvait sa solution, ou plutôt chaque partie ne renforçait sa position que par la création d’un autre conflit, comme si l’on ajoutait du bois à un feu pour mieux le faire prendre. C’est ainsi qu’une polémique naquit autour du très ancien projet de ligne de TGV Lyon-Turin, avec le vote, le 21 février 2019, à une courte majorité, à la chambre des députés italienne, d’une motion remettant en cause la participation italienne à cette entreprise (44). On en doit l’initiative au M5S, dont l’idéologie prospère sur les révoltes populaires locales dirigées contre les « grands projets inutiles » et la corruption censée les accompagner. Le vote eut lieu malgré un désaccord de fond sur cette question avec la Ligue, de tradition plus industrialiste. Mais c’est bien sur un mode nationaliste anti-français que le ministre des transports, Danilo Toninelli, membre du M5S s’exprima sur le sujet. Il déclara à la télévision le 4 février 2019 : « Qu’est-ce qu’on en a à foutre d’aller à Lyon, je vous le demande… » (44). C’est encore le M5S, par la voix de Luigi di Maio soi-même, qui avait, le 20 janvier, déclenché une polémique en dénonçant l’attitude de la France dans ses anciennes colonies d’Afrique. Il affirmait que Paris utilisait le franc CFA pour financer une partie de sa dette publique, ce qui est contestable, même s’il est vrai que ce système organise par essence une dépendance des anciennes colonies à l’égard de leur ancienne métropole (39)

La préparation de la commémoration, en 2019, du cinq-centième anniversaire de la mort de Léonard de Vinci donna lieu à une instrumentalisation de la culture au service de l’entretien de la crise diplomatique franco-italienne. Un échange d’oeuvres était prévu dès 2017 à cette occasion entre le musée du Louvre à Paris et celui des Ecuries du Quirinal à Rome. Ce projet fut remis en cause le 17 novembre 2018 par la sous-secrétaire d’État aux biens et activités culturelles italienne, Mme Lucia Borgonzoni, membre de la Ligue, en mal de notoriété (33). Le problème sera finalement résolu lors d’une rencontre entre les deux ministres de la culture, Alberto Bonisoli et Franck Riester à Milan, fin février 2019 (46). Cette rencontre eut d’ailleurs lieu dans le cadre d’une réconciliation plus générale, dont le parfum de psychothérapie donne l’idée du caractère artificiel de la crise qui l’avait précédée. Car enfin, quoi de changé, pourrait-on se demander, sur le fond des relations entre les deux pays ?

Quand les raisons d’un conflit sont inventées de toute pièce, il ne faut pas s’étonner qu’il puisse s’éteindre de même, sans raison apparente, aussi brusquement qu’il naquit, à la manière d’une bulle que l’on crève. C’est ce qui semble s’être passé entre les deux voisins de part et autres des Alpes. La crise diplomatique a connu une sorte de climax, montant régulièrement en puissance à partir de l’été 2018 puis retombant tout d’un coup au printemps 2019.

Pour la deuxième fois dans cet article[3], nous voyons un conflit se résoudre, en tout cas s’apaiser, sans que les acteurs aient négocié un quelconque échange. Est-ce faute d’enjeu, ou faute de résolution ? Où sont les apparences ? A-t-on affaire à un faux conflit, n’ayant pas lieu d’être résolu, ou à un vrai désaccord, faussement résolu ? La suite nous le dira.

La montée en puissance de la querelle et puis sa mise en veilleuse ont également trouvé leur expression dans des flux essentiellement symboliques. Il y eut des provocations de caractère anecdotique, comme le soutien ostentatoire de Matteo Salvini à l’équipe de football croate, engagée contre la France à l’été 2018 (35). Les symboles sont aussi quelquefois négatifs, remplaçant le geste par l’absence de geste : ce fut par exemple le boycottage par le ministre italien des finances Giovanni Tria d’une rencontre avec son homologue français Bruno Le Maire (28) ; Il y eut des menaces, non suivies d’effet, comme celle de l’annulation, dès l’été 2018, d’une rencontre entre le président de la République française et le président du Conseil italien (28), rencontre qui eut finalement lieu à Paris, à l’Elysée (29). Définitive fut en revanche la renonciation à la tenue en 2018 du sommet traditionnel bilatéral entre Paris et Rome ; effective aussi fut la remise en cause du projet de traité du Quirinal, qui devait, à l’image du traité de l’Elysée liant l’Allemagne à la France, formaliser les relations entre les deux pays, et qui avait été relancé le 11 janvier 2018 (35). Il y eut des symboles plus solennels : après que Rome, le 13 juin 2018 (28), eut convoqué, l’ambassadeur de France pour la deuxième fois en un mois, ce fut au tour des Français, six mois plus tard, de recourir à cette arme rituelle. De l’aveu même des diplomates du Quai d’Orsay, la convocation de l’ambassadrice d’Italie le 21 janvier 2019 ne remplissait pas de réelle fonction de communication, car « entre deux pays si proches il n’est nul besoin de démarches formelles pour faire passer les messages » (37). Mais il fallait un symbole fort susceptible de contrebalancer ou d’annuler, comme par magie, les dommages tout aussi symboliques de certaines déclarations de Di Maio jugées provocatrices. Il restait une cartouche à utiliser : ce fut fait le 7 février 2019, avec le rappel de l’ambassadeur de France « pour consultation »[4] après l’incursion du même Di Maio dans le Loiret pour soutenir les gilets jaunes.

Et puis la volonté d’apaisement suscita la mise en œuvre des recettes de l’apaisement : le président français invita son homologue italien, un Sergio Mattarella d’autant plus facile à amadouer qu’il n’avait jamais adhéré à la rhétorique agressive de ses deux ministres populistes ; la partie française évoqua les regrets de Luigi Di Maio, à qui il suffit de changer le sens de son geste (la visite aux gilets jaunes) en changeant la « casquette » sous laquelle ce geste avait été accompli : ce n’était pas en qualité de vice-premier ministre, mais de leader de parti. CQFD. La visite présidentielle italienne eut lieu le 2 mai 2019 ; on y exploita à l’envi le symbole, pourtant ambivalent en soi de Léonard de Vinci dans ce qui fut présenté à juste titre comme une « mise en scène » de la réconciliation (46).

Donc l’affaire paraît entendue : la brouille franco-italienne est datée, construite, sa durée se confond avec la coïncidence dans le temps de deux idéologies opposées au pouvoir de part et d’autre. C’est un conflit idéologique, que dis-je, une simple dispute entre partis déguisée en conflit entre Etats.

Ce serait aller un peu trop vite en besogne.

D’abord, la réconciliation précéda la chute du gouvernement de la coalition populiste, le départ de Matteo Salvini et le retrait de la Ligue, qui eurent lieu durant l’été 2019. C’est que les deux principales composantes de la coalition populiste ne s’entendaient plus depuis un certain temps, notamment depuis que, au Parlement, elles avaient voté de manière antagonique à propos du projet de ligne de TGV Lyon-Turin, soutenu par la Ligue et rejeté par le M5S. Alors, Matteo Salvini préféra rompre l’alliance en espérant que des élections législatives anticipées lui donnent cette plus ample majorité que les sondages lui promettaient. Après le vote par la Ligue d’une motion de censure le 8 août, Gisueppe Conte présenta le 20 août 2019 la démission du gouvernement au président Mattarella. Celui-ci, plutôt que de convoquer des élections anticipées, préféra demander à Giuseppe Conte de trouver une nouvelle majorité dans le même parlement. Le gouvernement qui en sortit le 29 août 2019 reflétait une nouvelle coalition, dont le M5S formait toujours le pivot mais dans laquelle le Parti Démocrate remplaçait la Ligue.

Ensuite, la réconciliation n’empêcha pas totalement la poursuite de la dispute idéologique, comme le montre, même si c’est anecdotique, la dénonciation par le leader du M5S en personne, de la participation d’un de ses compatriotes au gouvernement de la France en tant que chargé de mission : Sandro Gozi, ancien ministre italien, fut chargé le 1er juillet 2019 par Edouard Philippe de suivre la mise en place des nouvelles institutions européennes issues des élections de mai 2019. M. Di Maio y vit une trahison (50).

Moins anecdotiques, d’autres occasions de conflit se sont présentées après cette mise en scène de la réconciliation. Il en est ainsi par exemple de la tension qui a accompagné l’échec, en juin 2019, du projet de fusion entre Renault et Fiat-Chrysler, sujet qui sera approfondi dans la suite de cette analyse.

De même et pour la même raison, les relations entre l’Italie et la France n’ont pas attendu l’arrivée des populistes au pouvoir à Rome pour se tendre. Des enjeux bien matériels, inscrits dans la durée par l’Histoire et la Géographie, justifient la réapparition périodique de disputes entre des exécutifs aux couleurs politiques différentes. Enumérons-les d’emblée : la migration, l’économie, la Libye…

Et comme, souvenons-nous, les relations internationales sont avant tout des relations concrètes nouées entre des peuples (surtout dans le cas où ces peuples sont frontaliers) il faudra enfin s’interroger pour savoir si la crise diplomatique peut se réduire une dispute plus ou moins artificielle entre leurs représentants ou si elle reflète peu ou prou la réalité de ces relations.

L'enjeu migratoire et le poids de la géographie

Ce sujet, de plus en plus crucial dans la décennie 2010, depuis que les printemps arabes, l’aggravation de la guerre en Syrie, la dislocation de la Libye et la dissémination de groupes djihadistes au Sahel ont gonflé les flux de réfugiés traversant la Méditerranée du sud vers le nord, est devenu un enjeu des relations franco-italiennes de par la géographie, qui fait de ces deux pays des Etats frontaliers.

On pourrait d’emblée élargir la problématique frontalière, en associant à la question des politiques migratoires celle des politiques de répression de la délinquance et en particulier du terrorisme. Entendons-nous : associer les politiques ne signifie pas associer les pratiques auxquelles elles répondent. La pratique du terrorisme n’a pas besoin d’être liée à la pratique de la migration pour que l’on soit autorisé à rapprocher les politiques qui répriment les deux phénomènes. En l’occurrence, lorsque dans les années 1980, la France eut à subir des reproches de la part de l’Espagne et de l’Italie, ce n’était pas pour avoir fermé sa frontière mais au contraire pour l’avoir ouverte aux activistes de l’ETA dans un cas et de l’extrême gauche italienne dans l’autre cas. Les personnes visées n’étaient pas des immigrés mais des ressortissants de ces mêmes Etats. Le but n’était pas pour ceux-ci d’expulser des individus mais au contraire de les récupérer en vue de les réprimer. Une situation, on le voit, totalement inversée. Si cet enjeu est donc très ancien, ce qui montre que les relations entre pays frontaliers sont sujettes à des tensions qui dépassent les seuls clivages politiques, ces clivages peuvent à tout moment les raviver. C’est ainsi qu’à l’apogée des tensions entre Paris et Rome, cet hiver 2019, profitant de l’exemple fourni par l’arrestation de Cesare Battisti en Bolivie, M. Salvini reprocha à la France de ne pas livrer à l’Italie ses ressortissants recherchés pour terrorisme depuis les « années de plomb »(38). Quatorze personnes étaient sous le coup d’une demande d’extradition (36).

Pour ce qui est des migrations proprement dites, il est piquant de noter que si l’arrivée des populistes au pouvoir à Rome n’a pas créé le conflit, il en a inversé les positions des parties prenantes. Avant ce changement politique, l’Italie dénonçait (à juste titre) le manque de solidarité européenne et française dans l’accueil des réfugiés ; avec l’arrivée de M. Salvini à la tête du ministère de l’Intérieur italien, c’est le gouvernement français qui lui reprocha la toute nouvelle attitude italienne de fermeture qu’il incarnait désormais. Au sommet de Tallinn du 6 juillet 2017, l’exécutif français issu de l’élection toute fraîche d’Emmanuel Macron, opposa aux demandes italiennes d’ouvertures des ports français aux navires ayant secouru les migrants une fin-de-non-recevoir (18) qui « laissa des traces » dans les relations entre les deux voisins (30). Mais un an plus tard, Emmanuel Macron en personne (après Edouard Philippe à l’Assemblée nationale) (25) n’eut pas de mots assez durs pour dénoncer le refus par le ministère de l ‘Intérieur italien d’accueillir l’Aquarius [1], pourfendant le « cynisme » du gouvernement italien (26). Notons que le leader de la Ligue n’est pas seul à lui répondre, puisque Giuseppe Conte, chef du gouvernement italien, renvoie la France à ses propres responsabilités, refusant de recevoir « des leçons hypocrites de pays qui ont toujours préféré tourner le dos quand il s’agit d’immigration » (27).

Le contentieux migratoire entre l’Italie et la France ne date en réalité ni de l’arrivée de M. Salvini au pouvoir à Rome en 2018 ni de celle de M. Macron à Paris au printemps 2017 ; on peut au moins le faire remonter à 2011, lorsque le gouvernement de Nicolas Sarkozy dénonça la régularisation par Rome de 20 000 Tunisiens tout en rétablissant les contrôles à la frontière transalpine et en bloquant les trains (30).

Restés depuis lors en première ligne face à l’arrivée des réfugiés, les Italiens ont des raisons de dénoncer le manque de solidarité de leurs partenaires européens. A la volonté compréhensible de l’Italie de desserrer l’étau qui en résultait pour elle répondait une politique française de renvoi des migrants clandestins vers l’Italie. Il est facile alors à des dirigeants populistes, avant même la formation du gouvernement de coalition, d’exploiter le moindre incident ; certains sont tragiques, comme la mort d’une migrante nigériane à Turin après son refoulement par des policiers français, et ce n’est qu’une illustration d’une politique française dénoncée en Italie comme une politique de refoulement systématique, y compris de migrants mineurs. Si le ministre italien de l’Intérieur fut en pointe dans cette accusation, ce qui avait l’avantage pour lui de renverser les rôles en renvoyant à l’expéditeur les leçons de morale (31), il n’était pas le seul, puisqu’elle fut relayée par des médias italiens dépassant le cercle de l’extrême droite : « La France transgresse allègrement les accords... », pouvait-on lire par exemple dans L’Espresso (2), classé au centre gauche.

Et voici que bien malgré lui, 61 ans après la signature du Traité de Rome, le migrant devint l’enjeu d’une querelle diplomatique entre deux pays fondateurs de l’Union Européenne. Loin de ne se jouer que dans les salons feutrés des administrations des Affaires étrangères, cette querelle redonna un sens, 73 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, à la notion de frontière ; un sens, et surtout une matérialité qu’elle n’avait pas montrée dans les Alpes depuis la chute de Mussolini. La surveillance policière française des Alpes du sud, destinée à refouler les clandestins vers l’Italie, conduisit les policiers français à des pratiques dénoncées par M. Salvini comme des violations de territoire, et ressenties sur le terrain par leurs collègues italiens comme méprisantes, voire hostiles (7). En réponse, le ministre de l’Intérieur italien envoya, le 20 octobre 2018, une patrouille policière pour « monter la garde » à la frontière dans la ville italienne de Clavière. « Je confirme la présence fixe d’une patrouille à la frontière... », déclarera-t-il (31). Quand des forces de l’ordre « patrouillent » et « montent la garde » le long d’une frontière, pour la protéger non pas des agissements de délinquants mais des incursions des forces de l’ordre voisines, on a une mise en scène, certes fantasmée, de la guerre à l’ancienne.

Dès le printemps 2018, avant même l’accession aux responsabilités à Rome de la coalition populiste, un incident frontalier avait défrayé la chronique : l’incursion, le 30 mars 2018, de douaniers français dans la gare italienne de Bardonnechia, considérée par Rome comme une violation de territoire et une atteinte à la souveraineté nationale. Cet exemple quelque peu rocambolesque illustre à merveille à quel point l’enjeu migratoire sous-jacent aux gesticulations diplomatiques transcende les clivages politiques, mais aussi à quel point il est instrumentalisé pour gonfler ce qu’il faut bien nommer une bulle. D’abord, en effet, les faits n’ont en soi rien qui relèverait par nature des relations internationales : l’administration françaises des douanes en est à l’origine, elle est à la recherche de drogue qu’elle croit pouvoir dépister en imposant un test sanguin à un Nigérian réfugié dans un local de la gare de Bardonnechia. Il y a fort à parier que les douaniers n’ont alors aucune conscience d’être en train de créer un « incident diplomatique ». En second lieu, avant toute intervention diplomatique, c’est la justice italienne qui est saisie, avec l’ouverture, le 1er avril, par le parquet de Turin, d’une enquête ; les chefs d’accusation - « abus de pouvoir », « violence privée », « violation de domicile » - pourraient s’appliquer à une affaire judiciaire intérieure d’ordre privé. Ajoutons que l’indignation italienne n’avait pas besoin du clivage politique national pour s’exprimer, comme en témoigne la toute première réaction politique à l’événement, qui fut celle du maire de Bardonnechia, Francesco Avato, placée sur le terrain du droit : « Ils n’avaient pas le droit d’entrer, aucun droit…. » (22). L’affaire devint officiellement une question internationale quand l’ambassadeur de France fut convoqué à Rome pour explication le 31 mars 2018 (22), par un ministre des Affaires étrangères qui, comme en témoignent les lignes qui suivent, anticipait les attentes d’une coalition populiste encore aux portes du pouvoir. « En temps normal, tout se serait sans doute réglé par une simple réunion entre responsables de service ; … Matteo Salvini, n’est pas encore aux affaires, mais son influence s’est déjà installée » (35). Cette anticipation augmenta le prix diplomatique de l’incident frontalier, comme n’importe quelle anticipation spéculative. Une bulle s’était donc déjà formée quand les deux chefs de file de la future coalition populiste (avec tous les autres leaders politiques, il est vrai), pas encore ministres, prirent le relais de la protestation. « Plutôt que d’expulser des diplomates russes, nous devrions éloigner les Français » (23), écrivit ainsi Matteo Salvini sur Twitter. Il y a tout lieu de penser que les protestations politiques relevaient de la posture et participaient du gonflement de la bulle : à moins de n’accorder aucune rationalité aux représentants de l’Etat français (ou de n’en avoir eux-mêmes aucune), leurs auteurs savaient que la violation territoriale, bien réelle, ne pouvait pas être intentionnelle. En effet, quel intérêt la partie française aurait-elle eu à ce moment-là à aggraver la relation avec le voisin italien ? Pourtant, c’est bien ce que l’on feignait de croire, sans quoi l’indignation n’avait pas de raison d’être.

Donc, le contentieux dû à la gestion des flux migratoires a précédé le passage d’une coalition populiste au pouvoir en Italie et rien n’assure qu’il ne lui survivra pas ou qu’il ne réapparaîtra pas un jour ou l’autre. Cet enjeu transcende les clivages politiques mais il est vrai qu’il a été exacerbé, instrumentalisé dans un combat idéologique à des fins électorales.

C’est peut-être encore plus vrai de l’enjeu économique, plus précisément celui de la concurrence qui met aux prises des capitalismes nationaux dont les Etats se font les porte-parole.

[1] Un navire de secours aux réfugiés naufragés en mer, affrété par l’ONG « SOS Méditerranée » en partenariat avec « Médecins sans frontières ». Il se verra par la suite retirer son immatriculation, et sera remplacé par l’Ocean Viking

La question de la concurrence des capitalismes nationaux et l'enjeu économique

Dans un ouvrage paru en 1993(53), l’économiste états-uniens Robert Reich ne définissait le concept de « champion industriel national » que pour aussitôt le rejeter dans les poubelles de l’Histoire, la mondialisation l’ayant peu à peu privée de sens. Trente ans plus tard, on peut se demander s’il n’est pas allé un peu trop vite en besogne. La relation franco-italienne en est une illustration parmi d’autres : de chaque côté des Alpes, comme ailleurs, les gouvernements défendent toujours leurs « champions industriels nationaux ». On peut discuter des raisons qui motivent une telle attitude : promotion de l’emploi national - que cet objectif soit mis au service de la réélection des représentants politiques ou qu’il obéisse à une sincère prise en considération de la question sociale -, défense des intérêts des actionnaires ou enfin, volonté de réguler des secteurs stratégiques. Celle-ci explique, en France en particulier, le souci qu’ont les représentants de l’exécutif d’assurer une présence significative de l’Etat dans le capital de ces champions.

Ce dernier motif peut éclairer une partie de la querelle qui éclata, à l’été 2017, entre Paris et Rome à propos de l’avenir des chantiers navals de Saint Nazaire (Chantiers de l’Atlantique), dont une partie de la production était à destination militaire. Ils appartenaient majoritairement au Sud-Coréen STX, jusqu’à ce que cette entreprise tombe en faillite et que, le 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Séoul décide de vendre sa part à l’Italien Fincantieri de Trieste, constructeur naval concurrent des chantiers de l’Atlantique. Cette perspective suscita chez les Français – c’est-à-dire aussi bien le gouvernement socialiste que les élus locaux de la région concernée, parfois politiquement opposés – des craintes concernant l’emploi, la technologie et la souveraineté nationale. On pourrait d’ailleurs trouver paradoxal qu’un investissement en provenance d’un Etat-membre de l’Union Européenne éveillât davantage d’émotion que n’en avait provoqué, auparavant, la prise de contrôle coréenne. C’est que Fincantieri est un groupe public, et les liens qu’il entretenait avec la Chine pouvaient laisser craindre des transferts de technologie vers l’Asie. De plus, explique Bruneau Retailleau, président (LR) de conseil régional des Pays de la Loire : « Les Coréens étaient des partenaires dormants, alors que Fincantieri est le concurrent le plus redoutable des chantiers de Saint-Nazaire. » (19). Pour ce qui est de l’emploi, le raisonnement du même Bruno Retailleau[1] éclaire parfaitement la signification de « champion national » : « Le gouvernement italien demandera à son chantier national Fincantieri de faire travailler les Italiens plutôt que les Français, c’est naturel », expliqua-t-il dans un plaidoyer pour l’emploi. Quoi qu’il en soit, face à ces craintes, le gouvernement de Bernard Cazeneuve était parvenu à un compromis, qui ramenait la part de Fincantieri à 48 % du capital des chantiers de St Nazaire, 7 % étant détenus par une fondation privée « caritative » italienne de Trieste [2]. Mais, dès son arrivée aux affaires en juin 2017, l’équipe d’Emmanuel Macron, considérant cette fondation comme un « faux nez de Fincantieri » (17), remit en cause cet accord en proposant un partage à 50-50 entre les capitaux français et italiens, la partie italienne nommant le président et le directeur général. Face au refus italien, le gouvernement en vint finalement à nationaliser les chantiers de Saint Nazaire le 27 juillet 2017.

L’affaire donna lieu à d’âpres négociations entre les ministres de l’économie des deux pays, qui se rencontrèrent à Rome à deux reprises au moins, le 1er août puis le 11 septembre 2017, avant qu’un sommet franco-italien, réuni à Lyon le 27 septembre, ne permît au président Macron de proposer et de faire accepter un nouveau et subtil compromis (21) : l’Italie détient de manière ferme 50 % du capital de l’entreprise, mais en lui prêtant sur 12 ans le 1 % supplémentaire nécessaire à une prise de contrôle, l’État français maintient un contrôle sur ce contrôle. Sur les 8 membres du conseil d’administration, 4 seront nommés par Fincantieri et 2 par l’État français [3].

L’affaire ne mérite d’être intégrée dans la crise diplomatique franco-italienne que par le haut niveau des discussions auquel elle a été placée - au sommet de l’État - par un président Macron qui, côté français, tint à la piloter depuis l’Elysée. Pour le reste, si les mots qui ont été employés sont durs, le conflit ressemble davantage à une querelle entre deux gouvernements qu’entre deux Etats. Les reproches des Italiens ne s’adressaient alors pas à la France en tant que telle, mais au gouvernement de M. Macron, dont ils ne rejetaient la proposition, en juillet, que pour faire l’éloge de l’accord signé avec celui de M. Hollande quelques mois auparavant, dénonçant un non-respect de ses engagements par son successeur (18). Une fois n’est pas coutume, l’analogie économique et la notion d’échange reprennent leurs droits pour éclairer le dénouement de l’affaire. En effet, le désaccord a été résolu par un compromis obtenu par la négociation, c’est-à-dire un échange d’arguments dans l’unité de lieu que constitue un bureau, de gré à gré. Enfin, la diplomatie en tant qu’appareil, n’a pas eu à intervenir pour donner une quelconque gravité au différend : pas de convocation ni de rappel d’ambassadeur !

On ne pouvait pas en dire autant lorsque, en mars 2011, à propos d’une affaire semblable, après l’offensive boursière du Français Lactalis sur l’Italien Parmalat (14), l’ambassadeur de France fut convoqué à Rome pour explication (15). Dans un contexte de déséquilibre structurel des IDE [4] en défaveur de l’Italie, les Italiens - tant les milieux gouvernementaux que patronaux ou médiatiques - ont une ancienne habitude de s’émouvoir de toute opération de contrôle de leurs entreprises, surtout lorsqu’elles sont inamicales (18).

Le projet de fusion entre Fiat-Chrysler et Renault, qui fut annoncé en mai 2019 avant de capoter en juin, est comparable à l’affaire STX, à la fois dans leurs points communs et dans leurs différences. Dans les deux cas, on trouve une implication forte de chacun des deux Etats dans la défense d’un champion national (d’un côté la célèbre Fiat, qui fait la fierté de sa région natale turinoise, de l’autre, la non moins célèbre marque au losange française, nationalisée à la Libération) ; dans les deux cas, la réussite du projet se heurte à l’affirmation par l’État français d’une volonté de conserver le contrôle sur le capital du futur ensemble. Le projet était pourtant bien accueilli, tant à la Bourse que dans les milieux patronaux italiens (47), et avait même, ce qui ne manque pas de piquant, les faveurs d’un certain Matteo Salvini (47), encore aux manettes à Rome. Cette fois-ci, on ne pourra donc pas incriminer l’idéologie nationaliste pour expliquer l’échec, et le conflit… si conflit il y eut.

L’emploi constituait un véritable enjeu. Les principales réticences italiennes provenaient des syndicats ouvriers, qui craignaient des licenciements. Les arguments que M. Retailleau utilisait au sujet de STX France pouvaient être retournés du point de vue italien, et ils le furent, de la manière suivante : « ..., la présence, dans le capital du futur géant automobile, de l’Etat français, qui devrait détenir 7,5 % des actions du groupe, est de nature à faire craindre que des arbitrages soient faits au détriment de l’emploi en Italie » (47). En effet, quand des « doublons » se forment à la suite d’une opération de concentration, la rationalité capitaliste commande de les éliminer en fermant certains sites industriels. Mais cette rationalité ne suffit pas à déterminer lesquels. La porte est donc ouverte au conflit potentiel, chaque Etat-nation s’efforçant de défendre l’emploi sur son territoire. Cela ne suffit pas à dresser le syndicalisme italien contre le projet, mais la plus puissante de ses organisations, la CGIL, par la voix de son leader, Maurizio Landini, réclama au gouvernement italien l’entrée au capital du futur groupe[5].

Les conditions posées par l’État français étaient nombreuses : maintien de sa part dans le capital et de son contrôle sur la gouvernance, maintien de l’alliance avec le Japonais Nissan, maintien de l’emploi en France, enfin participation au projet européen de construction de batteries pour les voitures électriques (49). Cependant, ces conditions n’ont rien empêché jusqu’au dernier moment, c’est-à-dire jusqu’à ce 6 juin 2019, date de la réunion décisive du conseil d’administration de Renault, qui devait entériner le projet.

Le coup de théâtre qui éclata alors témoigne d’une manière intéressante de l’articulation qui s’établit entre les conditions objectives et les modalités subjectives des décisions que prennent les représentants humains des institutions économiques et politiques. Il aura fallu, à 21 heures 15 (précises), après des heures de discussion et des jours de négociation, une ultime demande française d’interruption de séance (destinée, semble-t-il, à consulter Nissan via Bercy), pour que, contre toute attente, les représentants de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) décident soudain de retirer leur participation. Il est facile après coup de considérer que le projet était voué à l’échec en arguant du caractère inacceptable des conditions françaises et des réticences - avérées dès la fin mai (48) - de Nissan. Mais les conditions objectives entourant ce projet et les positions respectives des parties prenantes étaient connues depuis des semaines. Ce n’est pas ce soubassement objectif qui a fait basculer la décision finale, c’est un basculement des représentations : ce qui était simplement vécu jusque-là par la partie italienne comme une trop longue suite de tergiversations françaises devenait tout d’un coup inacceptable et révélateur de ce que, selon les termes du communiqué de FCA, « Il est apparu que les conditions politiques en France ne sont pas actuellement réunies pour qu’un tel rapprochement puisse être mené à bien » (49). Il est « apparu »... Une hypothèse peut toutefois rendre l’ « apparition » moins mystérieuse : la partie italienne a peut-être tout simplement anticipé le refus japonais, provoquant par là-même l’échec qu’elle prévoyait sans le souhaiter.

Fort peu de temps après cet échec, Le 30 octobre 2019, le conseil d’administration du groupe PSA (Peugeot société anonyme) validait la fusion avec Chrysler (FCA) (51). Comment expliquer qu’un projet similaire, dans le même secteur automobile, entre les deux mêmes pays, impliquant le même acteur côté italien, semble avoir jusqu’ici connu un sort plus heureux ? Je n’ai pas la prétention de répondre à la question, qui mériterait une connaissance très approfondie d’un dossier industriel qui est à la marge du sujet de cet article. Regardons simplement quel éclairage la comparaison entre les deux affaires apporte à la compréhension de la première en tant que phénomène diplomatique. Il est tentant de voir dans le poids de l’État à la fois le critère de classement des deux projets et la clef de compréhension de leurs issues respectives. Dans cette optique, les choses seraient simples : le projet FCA-Renault était « politique », il a échoué à cause de l’interventionnisme de l’Etat français, et cet échec est un échec des relations diplomatiques entre la France et l’Italie ; le projet FCA-PSA, en revanche, est une affaire privée entre deux grands groupes familiaux ; il est en bonne voie (janvier 2020) précisément parce que les Etats n’y ont pas mis leur nez. Ce serait à nuancer, en revalorisant les facteurs industriels : en réalité, le projet d’alliance FCA-PSA est plus ancien que celui qui a failli se nouer entre FCA et Renault, lequel n’a fait que suspendre des négociations en cours entre Fiat et Peugeot. Ce dernier projet présentait des atouts subjectifs : le partage d’une caractéristique commune, celle que représente la structure familiale du capital, une affinité entre les familles dirigeantes et des complémentarités tant géographiques qu’industrielles (52). Quant au poids de l’État français, il n’est qu’un peu moins élevé chez PSA que chez Renault, si l’on veut bien considérer que, en face des 15 % détenus dans le capital de celui-ci, l’État français possède 12,23 % de celui-là par l’intermédiaire de Bpifrance (avec, il est vrai, seulement 9,75 % des droits de vote) (51). Au-delà de la participation financière, il faut cependant prendre en compte la politique industrielle et comparer la volonté d’intervention dans les deux cas : tandis que le gouvernement français, on l’a vu, a posé des conditions qui ont en partie fait échouer le projet Fiat-Renault, il semble s’être montré beaucoup plus discret dans le dossier Fiat-Peugeot[6]. Quoi qu’il en soit, comme on le fait remarquer côté italien dans la presse, il est trop tôt pour être sûr de la réussite du projet, même cette fois-ci, « le rapprochement n’est pas mû par la passion … mais par la raison. » (8)

Comme l’enjeu migratoire, l’enjeu économique est une source réelle de conflit entre les deux pays. Tel que défini précédemment comme reflet de la concurrence de leurs champions nationaux respectifs, il semble plus profond que tous les autres, par sa durabilité et sa capacité à transcender les clivages idéologiques. Pourtant, ce serait une erreur de réduire la crise diplomatique franco-italienne à l’affrontement d’intérêts économiques nationaux antagonistes. Sinon, comment expliquer que, bien loin d’être toujours au service de la défense de ces intérêts, le conflit finisse par se retourner paradoxalement contre eux, d’une manière qui semble échapper à tous les décideurs ? Pour preuve, l’inquiétude que les milieux patronaux de la péninsule ont manifestée au plus fort de la crise, en mars 2019. « “Les entrepreneurs qui travaillent dans nos deux pays sont très déçus par les tensions politiques entre nos gouvernements”, confie Edoardo Secchi, fondateur d’Italy-France Group, une société aidant les PME à se développer des deux côtés des Alpes. Réunis à Versailles les 28 février et 1er mars au deuxième forum économique franco-italien, les représentants présents d’un ensemble de PME et grands groupes des deux pays formulèrent un souhait : “que les frictions entre Paris et Rome retombent et ne pèsent pas sur les affaires” », tandis qu’Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, commentait « Ce travail en commun envoie un signal fort : la société civile et le secteur privé demandent au gouvernement italien d’arrêter les provocations politiques, car ils refusent d’en faire les frais » (45).

En quoi, est-on en droit de se demander, ces frictions pourraient-elles peser sur les affaires ? Les relations internationales ne sont-elles pas, avant tout, comme rappelé dans notre [7]

Ce témoin fait ici allusion à un épisode qu’il faut rappeler : à l’automne 2018, le gouvernement Conte, sans doute sous l’influence de sa composante M5S, lança une nouvelle étude coûts-bénéfice du projet TAV et, le 21 février 2019, la chambre des députés italienne vota une motion demandant au gouvernement de rediscuter intégralement le projet. Deux questions se posent : à quel ordre de rationalité obéissaient ces initiatives politiques, et comment comprendre leurs conséquences ?

Elles obéissaient à une rationalité diplomatique si ses initiateurs la considéraient comme un moyen de pression pour obtenir quelque chose de la France en échange. Cela ne semble pas être le cas : le gouvernement italien était trop divisé sur la question pour qu’on puisse imaginer une telle stratégie. Alors il faut que ces initiatives aient obéi à une rationalité économique, voire écologique, selon laquelle le projet de TAV devait être remis en cause parce qu’il n’était pas bon pour les Italiens. Dans ce cas, ces initiatives ne sont pas à mettre au compte des relations diplomatiques entre les deux pays. Elles sortent du sujet ; on n’en parle plus ici.

Ce serait oublier que la communication diplomatique échappe à ses locuteurs. En admettant que ceux-ci, en l’occurrence, aient décidé ce coup d’arrêt en toute innocence diplomatique, ils ne pouvaient empêcher les destinataires du message de l’interpréter autrement et d’y voir un geste anti-français (anti Macron à tout le moins). A ses conséquences effectives - suspension des appels d’offres, arrêt des travaux côté italien, dans le val de Suse (44) - avec toutes les retombées que l’on peut imaginer, le vote du 21 février risquait donc d’ajouter au phénomène proprement économique du multiplicateur un phénomène amplificateur, dû au poids des représentations que se font les acteurs économiques de la situation. C’est à lui que fait allusion la mise en garde du ministre des finances italien lui-même[8] le 25 février : « Plus personne ne viendra investir en Italie si le pays démontre qu’un nouveau gouvernement ne se tient pas aux engagements passés, change les lois ou les rend rétroactives » (44). Les décideurs agissant en fonction de leurs représentations, il est possible que certains d’entre eux, voulant anticiper les événements, freinent leurs propres échanges s’ils pensent que les événements sont un frein aux échanges.

Il est possible de conclure de tout cela que l’exacerbation de la crise diplomatique n’obéit à aucune rationalité économique, puisqu’elle n’est pas capable de défendre les intérêts économiques au nom desquels elle aurait prétendument éclaté, quand elle ne va pas à leur encontre.

[1] Sur les ondes de RTL ; cité par Le Monde ; cf. (17)

[2] La Fondazione CRTrieste

[3] Les deux autres sièges étant occupés par le constructeur militaire Naval Group et par les salariés.

[4] Investissements Directs Etrangers

[6] « Le gouvernement français se refusait à tout commentaire, mercredi matin, sur un dossier sensible qui le concerne directement... » cf. (51)

[7] Cité par Le Monde (45)

[8] Giovanni Tria, à contre-courant de la coalition populiste, dont il n’était pas membre et dont il s’attira d’ailleurs les foudres à cette occasion.

La question libyenne à la lisière des enjeux économiques, migratoires et géopolitiques

L’enjeu économique compte encore quand il s’agit de rendre compte de l’autre sujet majeur de querelle franco-italienne : la politique internationale de la France en Libye. En effet, les deux pays ont en Libye des intérêts pétroliers anciens, leurs champions nationaux respectifs dans ce secteur (Total et l’ENI[1]) se trouvant de fait en concurrence. Même diffuse et non frontale, la querelle est ancienne et transcende les clivages politiques et idéologiques même si elle fut elle aussi exagérée et instrumentalisée par un Matteo Salvini, expliquant que, du fait des « intérêts pétroliers » de la France en Libye, « contraires à ceux de l’Italie », l’Hexagone n’aurait « aucun intérêt à stabiliser la situation » (38). Il faut en fait remonter à l’année 2011 et à l’intervention française qui, en renversant Mouammar Khadafi, disloqua le pays, contribua à la dissémination des armes, à la propagation du terrorisme et, in fine, à l’amplification des flux migratoires débouchant sur les côtes italiennes. Sur cette intervention qui eut lieu dans le cadre de l’OTAN, « l’Italie avait été à peine consultée » (32) malgré les liens historiques entre elle et son ancienne colonie.

Entre les forces qui se partagent alors ce territoire déchiré, Paris et Rome se positionnent différemment. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des armées, particulièrement sensibilisé à la lutte anti-terroriste, misait sur le général Khalifa Haftar, maître de la partie orientale du pays, pour sa contribution supposée ou réelle à cette lutte. Le gouvernement italien, quant à lui, avait choisi le camp du premier ministre Faïez Serraj, installé à Tripoli, au coeur de la région éponyme, la Tripolitaine, « où la présence italienne est la plus forte », qui accueille les principales installations de l’ENI et qui constitue, enfin, « le principal site de départ des 600 000 migrants qui ont débarqué en Italie depuis 2014 » (32), ce qui a conduit le gouvernement italien, depuis l’été 2017, à « investir » sur les groupes armés de Tripolitaine pour tenter d’enrayer les départs de migrants.

On assista alors à une espèce de course de vitesse entre les initiatives diplomatiques des deux puissances européennes sur la Libye. Après l’organisation, par l’Elysée, sans l’Italie, de la rencontre parisienne des 25 et 26 juillet 2017, qui restera sous le nom de « sommet de la Celle-Saint-Cloud » ; après un autre sommet tenu toujours à Paris dix mois plus tard, fin mai 2018, ce fut au tour de l’Italie de prendre l’initiative en accueillant à Palerme, les 12 et 13 novembre 2018, une conférence internationale parrainée par l’ONU.

Le différend se caractérise par un mode d’échange particulier sur l’échelle des ondes diplomatiques, que l’on pourrait qualifier d’infra-rouge de la communication : en-deçà de la parole même, il s’agirait du non-dit, du sous-entendu. Le recours à ce mode particulier d’échange s’explique peut-être par le fait que précisément, l’Italie n’était pas invitée aux rencontres officielles sur le sujet. Elle ne pouvait donc s’exprimer qu’à la marge, officieusement, à des occasions sans rapport avec lui, par medias interposés ou délégués. Les termes employés sont significatifs : « C’est qu’entre la France et l’Italie, le dossier libyen est pollué depuis des années par les ressentiments et les arrière-pensées. » (32) Les choses restant dans le domaine du non-dit, le soupçon remplace le grief, ce qui ne peut que jouer un rôle amplificateur : « Et la moindre initiative française est jugée à l’aune d’un soupçon : celui que Paris cherche à s’approprier une plus grosse part des ressources en hydrocarbures du pays » (32). « Rome soupçonne Paris de chercher à imposer son influence – et les intérêts de Total au détriment du groupe italien ENI. » (35). Le gouvernement français fut également soupçonné d’avoir profité, pour avancer ses pions au printemps 2018, d’un contexte post-électoral qui, de fait, paralysait et bâillonnait une Italie en mal de gouvernement. « Plongée depuis mars dans une crise post-électorale qui débouchera sur la naissance du gouvernement Conte, l’Italie est incapable de faire entendre sa voix, et à Rome, nombre de diplomates soupçonnent Paris de chercher à profiter de la situation. » (32) Elle fut aussi soupçonnée (dans une partie de la presse italienne de droite) d’avoir facilité l’avancée du maréchal Haftar en Libye (« ) après l’avoir secrètement approvisionné en armes (6) et, enfin, (dans une presse italienne dite « orientée à gauche » [2]), d’avoir bloqué une résolution du parlement européen contre le maréchal Haftar (4).

Au printemps 2019, la soudaine offensive des troupes du maréchal Haftar marchant sur Tripoli avant de s’y enliser donnera un apparent coup d’arrêt à toutes ces initiatives, imposant provisoirement le silence à la diplomatie.

[1] Ente Nazionale Idrocarburi (Société nationale italienne des hydrocarbures) ; l’État Italien en conserve 30 % du capital après la privatisation de 1998.

[2] Selon la présentation de Courrier International

La mémoire collective

Il est temps de s’interroger pour savoir si cette crise diplomatique franco-italienne peut se réduire à une dispute plus ou moins artificielle entre les représentants des peuples ou si elle reflète peu o prou une qualité réelle des relations entre ces peuples.

Ce n’était pas la guerre, cela a déjà été dit. Pour autant, il serait abusif de ne considérer cette crise que sous l’aspect de joutes verbales hors-sol, contribuant ainsi à justifier le désintérêt populaire pour les questions internationales. En réalité, les peuples ne se désintéressent pas systématiquement de ces questions. Leur sentiment est influencé par les décisions politiques qui ont des conséquences concrètes pour eux. Dans l’histoire immédiate de l’Italie, la rencontre avec les migrants constitue une des expériences les plus concrètes que certains Italiens, ceux qui sont placés en première ligne - riverains des ports et des côtes, familles des garde-côtes, policiers et douaniers… - ont à vivre quotidiennement. C’est ce qui autorise sans doute Le Monde à écrire, en juin 2018, après les remontrances d’Emmanuel Macron sur la question de l’Aquarius : « L’agacement de Rome est partagé par l’immense majorité de l’opinion italienne. Les déclarations d’Emmanuel Macron ont réveillé le souvenir des incidents qui ont émaillé les mois passés. » (28). Aux yeux des Italiens, l’attitude reprochée par M. Macron à M. Salvini en 2018 ressemblait étrangement à celle qu’il avait lui-même adoptée en 2017 à Tallin, en refusant l’ouverture des ports français aux navires secourant les migrants. [1] « Dans l’opinion italienne », témoignent les envoyés spéciaux du Monde, « cette fin de non-recevoir a laissé des traces. » (30).

Pour autant, et si l’on se réfère à la presse pour en prendre le pouls, l’opinion publique italienne n’était pas plus unanime que son gouvernement durant cette crise. Le patriotisme de la presse italienne, qui la conduisit par exemple à imputer globalement au gouvernement français[2] la responsabilité de l’échec du rapprochement Fiat-Renault (5), ne l’empêcha pas de critiquer MM. Di Maio et Salvini quand elle jugeait que leurs déclarations tonitruantes contre la France n’étaient là que pour faire diversion face aux « conséquences dramatiques de la fermeture des ports italiens » (37) (les morts de migrants naufragés). Elle fut même presque unanime à considérer que la confrontation allait trop loin après le rappel, en février 2019, de l’ambassadeur de France en Italie (42).

Dans l’histoire à peine plus ancienne, la mémoire italienne a été très fortement marquée par la vague de terrorisme d’extrême-gauche qui frappait le pays durant la décennie 1970. « Nous avons du mal à imaginer à quel point la mémoire du terrorisme et des années de plomb est encore douloureuse en Italie. », témoigne Marie-Anne Matard-Bonucci, une universitaire, spécialiste de l’Italie contemporaine (43). Selon elle, le contentieux qui exista pendant un certain temps entre le gouvernement français qui abritait des militants recherchés et le gouvernement italien qui réclamait leur extradition n’était pas cantonné aux chancelleries. « Les Italiens, poursuit-elle, n’ont jamais compris pourquoi Paris avait refusé, par le passé, d’extrader ces militants. ».

Enfin, si l’on se réfère à une mémoire collective plus ancienne, l’image de la France est, toujours selon Mme Matard-Bonucci, ambivalente : en positif, l’appui français à la construction de l’unité italienne à la fin du XIXe siècle, l’accueil des réfugiés anti-fascistes italiens dans la première moitié du XXe ; en négatif, la xénophobie manifestée parfois en France à l’égard des immigrés italiens de la première moitié du XXe siècle. Le Monde, par la voix de ses correspondants locaux, n’hésite pas à remonter plus loin dans le temps. Commentant la polémique née fin 2018-début 2019 autour du projet d’échange d’oeuvres de Léonard de Vinci[3], il écrit : « Reste tout de même, répandue dans l’opinion italienne, l’impression d’une injustice, accentuée par le souvenir des razzias napoléoniennes dans les collections de la Péninsule, qui ne sont pas pour rien dans la richesse des collections permanentes du Louvre. » (33)

Retenons donc que la crise diplomatique est assise sur des enjeux réels qui s’emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes en fonction de leurs anciennetés respectives, les plus récents dans les plus anciens.

[1] Cf., « L’enjeu migratoire et le poids de la géographie »

[2] Et non, précisons-le, au peuple français.

[3]Cf., supra, « A première vue, une simple bataille idéologique »

Les dossiers ne sont pas étanches

Bon. Tous ces sujets de frictions entre la France et l’Italie sembleront au bout du compte si disparates, si dénués de liens apparents entre eux, qu’on pourrait se demander s’il est pertinent de les réunir en un seul objet d’étude, identifié en tant que « crise » diplomatique, plutôt que de considérer chacun d’eux comme un « incident » diplomatique isolé.

Là, on est vraiment au coeur du sujet. Si j’ai choisi la première option, c’est parce qu’il me semble que les dossiers ne sont pas étanches : l’expérience accumulée par les acteurs sur chacun d’eux imprègne leurs représentations et contamine celles qu’ils se forment sur les autres sujets, à partir desquelles ils prendront des positions et décisions elles-mêmes productrices de nouvelles représentations qui vont imprégner d’autres dossiers. Ce phénomène de contamination quasi-explosif des dossiers les uns par les autres est une sorte de réaction en chaîne, dont le résultat, en termes de degré de tension, dépasse la somme des parties. Là est sans doute la réponse à des questions telles que celle-ci (suscitée par l’incident de Bardonnechia) : « Mais alors, comment expliquer que ce qui, en temps normal, ne serait vu que comme un cafouillage administratif soit perçu si violemment côté italien ? » (23)

Il a déjà été fait allusion au rôle du soupçon comme amplificateur et gonfleur de bulles. Soupçon, méfiance et confiance appartiennent au même paradigme ; ces termes reviennent de manière récurrente dans les commentaires, tout comme celui de la « trace », qui témoigne de manière assez expressive du manque d’étanchéité des dossiers. Une fois rompue sur un sujet - celui de la Libye à propos duquel les Italiens se sont sentis trahis et tenus à l’écart par les initiatives françaises - la confiance manque sur d’autres sujets, ce dont témoignent les citations qui suivent, à propos d’ STX France :

« Mais, même si un compromis est trouvé in extremis entre les deux pays, ce différend laissera des traces. Il s’ajoute aux contentieux transalpins, qu’ils soient industriels ou diplomatiques. D’ailleurs, comme pour STX, l’initiative française pour la Libye, est vue à Rome comme un nouvel exemple de la manière dont M. Macron ignore l’Italie. » (16)

« Aux yeux de l’Italie, qui avait accueilli avec enthousiasme l’élection d’Emmanuel Macron et attendait beaucoup de la volonté de celui-ci à redonner de l’élan à la construction européenne, la confiance est rompue » (18).

« Problème : la mise en place d’un tel projet suppose au départ un minimum de confiance entre les partenaires. C’est justement de ce côté que les dommages semblent les plus profonds. Déjà irrité par l’activisme diplomatique de la France en Libye, jugé par trop solitaire, et le refus catégorique opposé par Paris aux demandes exprimées par l’Italie d’un soutien concret dans la crise migratoire, le gouvernement Gentiloni ne semble pas disposé à lâcher prise sur STX. » (19)

L’accord qui fut trouvé sur STX en septembre 2017 ne pouvait effacer la méfiance d’un trait de plume. La précision de ses clauses pouvait même apparaît contre-productive, comme si la recherche excessive de garde-fous écrits sur la gouvernance de l’entreprise (répartition des 8 membres du conseil d’administration, voix prépondérante du président, droit de veto…) constituait en soi un signe de méfiance réciproque. « On pose un verrou, mais cela donne l’impression qu’il n’y a pas de confiance... », commente un conseiller de l’Elysée (21).

La contamination des dossiers les uns par les autres rencontre toutefois dans la réalité des limites que les représentations ignorent.

Il était une fois une compagnie aérienne italienne nommée Alitalia, qui cherchait un repreneur. Elle courtisait Air France, mais Air France boudait. En effet, Air France était une compagnie aérienne française et en ce début d’année 2019, la France était en colère contre l’Italie, car les Italiens n’étaient pas aimables : leur vice-Premier ministre et son compère le ministre de l’Intérieur multipliaient les déclarations « antifrançaises », en tout cas anti Macron, soutenant ceux qui réclamaient sa tête (au figuré sinon au propre). Alors, les Français décidèrent, pour se venger, d’abandonner Alitalia.

Qui pourrait croire un tel conte ?

La compagnie aérienne italienne Alitalia, privatisée en 2008, souffrait en effet de difficultés financières chroniques. Après le rejet par ses salariés d’un plan de réduction des effectifs, elle fut placée en 2017 sous la tutelle d’administrateurs chargés de lui trouver un repreneur avec l’aide de la compagnie ferroviaire publique Ferrovie dello Stato (FS). En février 2019, plusieurs compagnies aériennes se déclaraient intéressées, dont Lufthansa, Easy Jet, Delta Air Lines. Le 13 février, FS annonça l’ouverture de négociations avec Delta Air Lines et Easy Jet (12). A cette date, il n’était pas question d’ une quelconque participation d’Air France-KLM, et il n’en avait jamais été question : un an auparavant, son PDG, Jen-Marc Janaillac, avait explicitement déclaré, le 16 février 2018, que son groupe n’était pas intéressé (11). Un mois auparavant, la compagnie avait dû publier un communiqué démentant avoir présenté une offre (9). C’était bien avant l’arrivée de la coalition populiste au pouvoir à Rome[1].

Pour que les excès verbaux de cette dernière aient pu avoir un quelconque effet sur le sort d’Alitalia, il faudrait imaginer que la participation d’Air France ait été envisagée en ce début d’année 2019, puis retirée à cause du climat de crise diplomatique qui sévissait entre les deux gouvernements. Une telle influence n’était alors pensable que sous deux formes : la vengeance ou le chantage. La première hypothèse est un double défi à la rationalité : d’abord, ni les salariés ni les actionnaires ni les usagers de la compagnie italienne n’étaient responsables des attitudes des Salvini et autres Di Maio et les Français le savaient bien ; ensuite, comme toute punition, celle-ci n’aurait eu de portée que revendiquée comme telle par ses auteurs, ce qui était hors de question. La seconde hypothèse valorise l’analogie économique : la partie française aurait pu monnayer l’éventuelle participation d’Air France pour obtenir quelque chose du gouvernement italien ; oui, mais quoi ? Pour que l’échange fonctionne, il faut, on l’a vu plus haut[2], qu’il y ait « du grain à moudre » et que les demandes soient explicites, afin que chaque partie sache ce qu’elle a à payer pour satisfaire l’autre et être payée en retour. Ce n’est pas le cas ici. On ne sait pas ce que la France pouvait réclamer à l’Italie. En février 2019, le dossier STX n’est plus à l’ordre du jour, celui de Fiat Chrysler ne l’est pas encore, le coup d’arrêt aux travaux de construction du TAV côté italien n’a pas encore été porté. Sur les migrations et sur la Libye, la France ne revendique rien ; elle pose au contraire des actes unilatéraux, qui suscitent les protestations de l’Italie. Que lui reste-t-il alors à revendiquer ? Un feu vert italien au prêt de « l’homme de Vitruve » ? Le problème sera résolu par une simple rencontre, fin février, entre les deux ministres de la culture (46). Ou simplement la fin des attaques verbales des dirigeants populistes ? Un objectif dont l’atteinte, on en conviendra, est difficilement mesurable. Toutes ces suppositions se heurtent à un simple fait, qu’il faut marteler : en février 2019, la participation d’Air France n’était plus à l’ordre du jour, en admettant qu’elle l’eût jamais été.

Alors, dira-t-on, à quoi bon en parler ?

La réponse est dans la citation qui suit : « Dans cet esprit, la presse italienne, samedi matin, insistait surtout sur le danger d’un isolement durable de l’Italie, imputant à la colère française le désintérêt manifesté par Air France dans le dossier de la reprise d’Alitalia. » (42)

C’est que la non-étanchéité des dossiers n’a besoin d’aucun fondement rationnel pour être intégrée par les acteurs. A tort ou à raison, il faut croire qu’un certain nombre d’entre eux ont établi la relation entre le dossier Alitalia et les autres contentieux franco-italiens, et cela suffit pour faire de cette relation un fait vécu, sur le mode de la crainte. Cette crainte était une réalité dont la presse italienne se faisait légitimement l’écho.

Même le traité franco-allemand d’Aix la Chapelle aurait été vécu par les Italiens, aux dires de certains de leurs médias, comme une trahison française (1). Comme les journalistes, les diplomates - c’est-à-dire tous ceux qui travaillent dans l’administration de la diplomatie - semblent avoir intégré la culture de la non-étanchéité des dossiers, ce qui apparaît à tire d’exemple dans la phrase suivante, prononcée par l’un d’entre eux en septembre 2017 : « ...Paris et Rome ne peuvent pas se fâcher dans la séquence européenne qui commence, alors qu’il y a tant de dossiers ouverts entre les deux pays... » (20) Cette phrase suggère que s’ils n’avaient pas trouvé un accord sur STX, les deux gouvernements n’auraient pu discuter sur rien d’autre. Au nom de quoi, sinon au nom d’une culture intégrée, pour le meilleur et pour le pire, sans être remise en cause par la raison ? Pour le pire dans les exemples déjà cités, quand elle conduit à l’aggravation des tensions ; pour le meilleur quand il est suggéré que la maladie qui traîne dans un dossier pourrait être « soignée » par l’infiltration d’un sérum prélevé sur un autre sujet. Ainsi pourrait être interprétée l’étrange suggestion dont les lignes qui suivent se firent l’écho, à l’été 2017, toujours dans le cadre de l’affaire STX : « Le ministre de l’économie français, Bruno Le Maire, est attendu, mardi 1er août, à Rome, pour essayer de trouver une issue satisfaisante au dossier. Côté italien, on confie qu’un soutien de Paris au projet d’attirer à Milan l’Agence européenne du médicament, qui doit quitter le Royaume-Uni pour cause de Brexit, constituerait un important signe de bonne volonté. » (18). Ce serait un plaidoyer pour la pertinence de l’analogie économique de l’échange d’équivalents si les apports respectifs des deux parties à ce contrat tacite étaient aussi précis l’un que l’autre ; ce n’est pas le cas. La partie italienne n’annonce pas de contrepartie précise au geste précis qu’elle suggère à la France (un vote à Bruxelles). Et d’ailleurs, l’idée restera à l’état de fantasme puisque l’agence ne sera finalement pas localisée en Italie.

[1] A noter qu’aujourd’hui, janvier 2020, Alitalia n’a toujours pas trouvé de repreneur.

[2] Cf., première partie, à propos de l’affaire Florence Cassez et des relations franco-mexicaines

Conclusion

Il est possible de conclure en récapitulant quelques grandes propositions que l’observation des faits a permis de suggérer au long des deux parties de cet article.

Il n’y a pas de « diplomatie en soi ».

On peut certes cultiver l’analogie économique avec l’échange marchand, selon laquelle la diplomatie serait à la politique nationale ce que le commerce est à la production, organisant sous forme de négociations internationales des échanges de concessions mutuelles, mais aussi de flux humains, monétaires ou matériels. Mais ce que j’ai cru pouvoir avancer comme hypothèse est que ce type de « commerce » diplomatique ne peut prospérer sur la résolution effective des conflits que s’il est conjugué au futur, si les acteurs donnent la préférence au contrat plutôt qu’au fait accompli.

Sur ces « marchés » ainsi dessinés, de même qu’un spéculateur accentue une tendance bien réelle à la hausse ou à la baisse d’un prix en pariant non pas sur sa propre évaluation mais sur celle qu’il attribue aux autres intervenants, de même les acteurs de la relation internationale peuvent-ils amplifier et dramatiser un désaccord en proférant des déclarations correspondant davantage aux attentes de leurs électeurs qu’à leurs propres convictions. En clair, nous avons pu observer à plusieurs reprises des indignations feintes et des colères jouées.

L’évocation de quelques incidents diplomatiques a montré à quel point, quand il s’agit de dénouer le sort réservé par un Etat à des ressortissants étrangers, les données internes à cet Etat - fonctionnement des institutions tant judiciaires que militaires ou policières, état des opinions publiques, rivalités politiques partisanes - comptent davantage que la communication diplomatique.

L’observation d’une crise diplomatique telle que mise en évidence par les récentes querelles franco-italiennes ne dément pas cette proposition : certes, il existe bien des motifs de tension qu’il faut chercher dans les relations qu’entretiennent les peuples de part et d’autre des Alpes, qui sont parfois inscrits dans leurs mémoires collectives et qui ont une matérialité façonnée par les flux frontaliers. Mais, malgré la permanence historique que cette matérialité donne à ces enjeux, nous avons pu voir tout ce que l’exacerbation des tensions - autant que leur apaisement - devait aux enjeux électoraux et combien elles calquaient leurs rythmes sur les calendriers électoraux.

Au final, ni les incidents diplomatiques ni les crises diplomatiques ne sont des conflits qui éclateraient entre des nations considérées chacune comme un bloc. C’est leur médiatisation à outrance qui leur donne cette apparence. D’où, dans certains cas l’efficacité d’une diplomatie de la « discrétion » pour les résoudre et les dénouer. Pour comprendre comment ils naissent et se dénouent, il faut considérer le système d’action concret qui englobe les acteurs des deux nations en cause. Dans ce système, le conflit se situe aussi bien entre certains acteurs de la même nation qu’entre ceux que leur appartenance nationale oppose, tandis que cette même opposition nationale n’empêche pas certains de ces derniers de nouer des alliances ou de manifester une certaine complicité.

Il se confirmerait ainsi que - pour parodier la célèbre phrase de Clausewitz selon laquelle « la guerre est le prolongement de la politique par d’autres moyens » - la politique internationale est bien la projection des politiques intérieures des Etats.

Cependant, à l’intérieur d’une marge de manœuvre définie par les données internes, la parole diplomatique joue sa partition, remplissant un rôle non négligeable qu’on pourrait dire « surdéterminant ». A ce sujet, il semble très prometteur de distinguer deux sortes de paroles : à une parole diplomatique « publique » qui, si elle s’éloigne des discours convenus et standardisés, ne réussit qu’à polariser les positions politiques autour d’opinions publiques souvent nationalistes, s’oppose une parole diplomatique confidentielle, porteuse de discours singuliers capables de davantage d’efficacité parce que débarrassée des contraintes de la posture et de l’art dramatique.

Il faudrait enfin s’interroger sur le statut des acteurs à l’intérieur des systèmes. Nous avons vu, dans le cas d’une crise diplomatique, donc d’un système complexe de sujets de tension, le rôle joué par les individus dans la propagation et l’amplification de ces tensions du simple fait de leur capacité à intégrer la non-étanchéité des dossiers.

Il y a donc une lourde responsabilité de l’acteur individuel, qui ne peut que nous suggérer d’approfondir la notion d’ « erreur » dans une future réflexion.